Синдром сверхценных идей

Состояние, при котором суждения, возникающие вследствие реальных обстоятельств и на основе действительных фактов, приобретают в сознании больного доминирующее, не соответствующее их истинному значению место. Сверхценные идеи сопровождаются выраженным аффективным напряжением. Примером сверхценных образований может быть открытие или изобретение, которому автор придает неоправданно большое значение. Он настаивает на немедленном внедрении его в практику не только в предполагаемой сфере непосредственного применения, но и в смежных областях. Несправедливое, по убеждению больного, отношение к его творчеству вызывает ответную реакцию, которая приобретает доминирующее значение в его сознании, когда внутренняя переработка больным ситуации не уменьшает, а, наоборот, усиливает остроту и аффективный заряд переживания. Как правило, это ведет к кверулянтной борьбе (сутяжничеству), предпринимаемому больными с целью восстановления «справедливости», наказания «обидчиков», безусловного признания изобретения (открытия). (тут)

По-моему, это прекрасно. И многое объясняет, ага.

Теперь я знаю, как это называется.

Фетиш ЧПУ

ЧПУ — вещь, безусловно, неплохая и местами полезная. Однако, и она превратилась в фетиш.

Проблема с ЧПУ по большому счету одна: URL не может содержать русские буквы. И она никак не лечится. Есть два способа как это обойти:

1. Использовать английский язык. Способ не так уж и плох, когда используются УРЛы, типа /about. А вот как только мы хотим, например, отображать в УРЛе название статьи... Если адрес статьи day_10_presenting_your_main_content_first.html, и при этом она называется — сюрприз! – «Day 10: Presenting your main content first», и вы, разумеется, спокойно понимаете по-английски, то никаких проблем не возникает.

А если статья называется «Десять убедительных доводов, почему все дураки», то в лучшем случае у вас получится из себя выдавить в качестве УРЛа «fools» или «morons». Вы можете даже разродится чем-то типа «ten_convincing_reasons_why_everyone_is_so_god_damn_stupid.html», но это будет такой специальный ЧПУ для очень ограниченного круга Ч. Не все знают английский. Далеко не все.

2. Использовать транслитерацию. Способ тоже не идеален, потому что многие — например, я — так и не застали транслит, и просто физически его не могут читать. Реальный пример — «/02.12.2004/chitallogid/comments». Слово «chitallogid» образовано автоматически из заголовка «Читал логи… долго смеялся».

Где тут понятность?

Выводы тут просты: не делайте из еды культа, не ебите мозги читателям сверхфункциональными УРЛами, которых все равно никто, кроме вас, не понимает. УРЛы, типа entry/3098, ought to be enough for everybody.

Иначе говоря, ЧПУ — это УРЛ, в котором нет непонятных для пользователя элементов. То есть ЧПУ — это не какая-то «добавочная понятность», которую все стараются внести в УРЛ, а всего-навсего отсутствие лишнего мусора.

Кризис игрового искусства

Любое произведения искусства не было бы таковым, если бы творцу не пришлось преодолевать некоторые ограничения, накладываемые на него способом реализации творческого замысла.

Скульптор при создании произведения может сколько угодно отсекать лишнее, но одно неловкое движение – и обратно уже ничего не приделать.

Изображая портрет девушки карандашом на бумаге, художник преодолевает ограничения по изображению трехмерного объекта на двумерной плоскости, при этом делает это сам, а не пользуется специальными всемогущими инструментами. Карандаш таким не считается – ибо не каждый может взять бумагу и карандаш изобразить девушку. Дело не в карандаше.

А можно взять фотоаппарат-мыльницу, навести и нажать. Получим идеальное – я бы даже сказал – фотографическое (простите мой суровый юмор) сходство. Но произведением искусства это точно не будет.

Многие понимают, что без ограничений нет искусства, поэтому устраивают конкурсы, типа 5K.

При этом в творчестве есть очень многое от игры, прежде всего – элемент «а что будет, если?». А что будет, если попробовать сделать так и так? А что будет, если я нарисую девушке глаз на жопе? Поймут ли это люди, признают ли искусством?

То есть, творец – это не красноармеец из анекдота «мы любим создавать себе трудности, чтобы их преодолевать», а скорее ребенок с вопросами «а что будет, если я засуну пальцы в розетку?».

Первые компьютерные игры создали дяди-ученые (у которых был доступ к компьютерам) в качестве интеллектуальной забавы. Выйдет-не выйдет? Вышло.

Потом уже появились первые домашние компьютеры и игровые приставки.

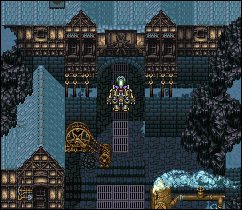

И вот что удивительно. Просматривая сейчас игры времен 90-95ых годов, (или даже раньше) нельзя не признать их искусством. Вместить в такие мизерные объемы памяти такие игры – это что-то. Графике десятилетней давности позавидовал бы сейчас любой художник–пикселист.

Увлекательность этих игр просто поразительна. Оно и понятно: если нельзя изобразить реальный мир один-в-один, то нужно заставить человека поверить, что эта кучка пикселей – действительно человек и заставить сопереживать. И ведь получалось же.

И главная мысль – игровая индустрия деградирует. Из-за «фотографической точности текстур». Невероятного пятиканального объемного звука. Супер-реалистичных теней, отбрасываемых монстрами. Источников динамического освещения и высокополигонных моделей.

Раньше создатели игр были ограничены железом. Сейчас железо делается специально под игры. 3D-ускорители – надгробный камень игр.

Зачем рисовать от руки, когда можно взять мыльницу и щелкнуть? Зачем придумывать сюжет, когда можно вывалить на игрока невероятные красоты, чтобы у него потекли слюни, и он забыл о сюжете?

Жанр RPG выродился, как класс. Эволюция налицо: от Planescape Tourment – единственной именно role playing game (ну, еще Fallout) на PC до трехмерного hack-n-slash-а под названием Neverwinter Nights.

Собственно, это все, что я хотел сказать. Морали не будет.

Хотя, нет. Мораль такова, что всем нужно просто понять, что игры создаются не экстенсивным путем (лучше графика, лучше звук, больше реализму), а как произведения искусства – чтобы глаза на лоб лезли: «Как это у них получилось?».

Проблема же в том, что экстенсивным путем игры создаются быстрее, дешевле и проще. А хавают их все так же.

Такие дела.

No comment

Читал я как-то (давно уже) книжку, написанную одним мастистым переводчиком (в свое время он был синхронистом Горбачева, работал в ООН, и так далее). Замечательная, в общем-то, книжка про английский язык и перевод. Вот она, нашел. Называется она словарем, но на самом деле это вовсе не словарь, а скорее полулитературное произведение.

Но полезная информация есть и там. Особенно порадовали «ложные друзья переводчика». Некоторых из них я, оказывается, знал. Некоторые узнал с удивлением и запомнил.

Так, например, если вы хотите сказать по-английски «без комментариев», то правильно будет — «no comment». (без s!)

А «no comments», как легко догадаться, вполне правомерно использовать, например, в блогах в качестве фразы «комментариев нет/пока нет». Логику можно понять: ты даешь один комментарий, когда его нет, то — no comment, пользователи же оставляют комментарии (много), когда их нет — no comments.

Уже давно я чувствую себя не совсем уютно, когда вижу, как кто-нибудь пафосно заканчивает (или начинает) свою русскую речь английским «no comments!». С одной стороны — это не настолько тупая ошибка, с другой — ...

Так и живем.