Civ5.resources

Меня тут просили разобрать Civ5 «по ресурсам», но конкретно с ней надо делать по-другому, повторюсь: нарисовать табличку по каждой фиче, вида «было — стало — почему».

Мне «Цивилизация» никогда не нравилась с точки зрения ресурсов (потому что там одновременно все примитивно и запутанно), как место для исследований (exploration) и как игра-медитация — да, нравилось.

С ресурсами же все просто: есть время и пространство, как два архетипических ресурса, вместе они образуют вселенную.

Ходы — это время, все остальные ресурсы легко пересчитываются на ходы, их прирост — это функция от времени. Пространство — это механики, начиная с «инвентарного тетриса» в городах, где тебе надо выбрать оптимальные клетки с ресурсами и заканчивая картой.

(«Инвентарным тетрисом» я называю механику, подобную инвентарю в LoL, где у тебя всего 6 клеток и в них надо уместить оптимальные предметы. На больших инвентарях механика не работает, а все остальные инвентарные механики (типа веса предметов) ужасные и поэтому ненужны).

В Civ5 всего-то стали лучше использовать ресурс «пространство» на карте, сделав юнитам объем и непроходимость.

Остальные базовые ресурсы (технология, производство, деньги, культура) являются производным от времени, конкурируют друг с другом (ты увеличиваешь производство, но у уменьшаешь технологию) и обеспечивают разные способы победы. Есть еще второстепенные ресурсы, которые ограничены пространством карты и которые хорошо бы иметь (это, собственно, то, что называется «ресурсами» в самой игре типа лошадей или нефти).

Проблема была в том, что в ресурсы (было) напихано много ограничителей, которые пользователь обязан все знать и помнить, чтобы эффективно играть.

Ну, например, деньги.

Они ограничивали размеры империи и ее эффективность через налоги на содержание (войск), и если ты играл «неправильно», деньги уходили в минус. Это первая механика, не самая приятная и понятная.

Вторая механика — это возможность за деньги купить время (то есть поторопить производство), которая появлялась неизвестно когда (что было огромным минусом) и не имела никакого отношения к предыдущей механике.

В Civ5 из денег сделали более «правильный» ресурс: то есть, натурально, деньги.

Механику трат сделали официальной, и теперь торопить производство можно с первых ходов, подняли общий уровень количества денег. Если предполагается, что деньги теперь тратятся на покупку часто, то их и должно быть больше. Так как их больше, в случае неэффективной игры они не уходят в минус, как раньше, а просто покупки делаются реже. Точка равновесия денег не находится больше на нуле. Если вы играете эффективно, то у вам дают +1000 денег в ход, если не эффективно — то «всего» +500.

Деньги всегда прибывают. Это и понятней, и приятней психологически.

Ну и вообще, ограничивать игрока надо по-другому: например, войска можно ограничивать просто тем фактом, что они они теперь имеют объем, а не брать за содержание одного солдатика 1 монетку.

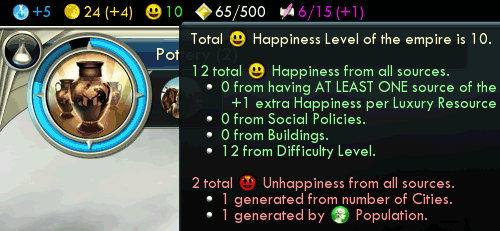

Первое великое достижение Civ5: они определились с главными ресурсами и сделали красивую панель наверху:

Теперь игроку понятно, что в игре есть 5 главных ресурсов и можно одним взглядом оценить эффективность их добычи. Разобрать эти ресурсы вы можете теперь сами. Можете же?

Исследования, деньги и культура — это валюты. Механики у них чисто валютные: заработал — потратил.

Механика happines теперь стала глобальной и распространяется на всю империю, что правильно, индивидуально нянчится с каждым городом не нужно. Это даже не ресурс, а, скорее, индикатор.

Эта механика меряет общую эффективность, у нее есть плюс (happines) и минус (unhappines). В эту механику можно складывать все бонусы и штрафы, вплоть до того, что убрать расходы из денег вообще, а штрафовать все «несчастьем».

Механика «Golden Age» как и happines связана с эффективностью, но не меряет ее, а просто поощряет регулярными бонусами, регулярность которых и зависит от эффективности.

Вот и разобрали.

Итого: в Civ5 есть три валюты, измеритель эффективности, время (ходы) и пространство (пространство вокруг городов + правило «один солдат на одной клетке» + ресурсы на карте).

Все остальные мини-ресурсы — производные, участвуют в мини-играх и самодостаточны в них. Ну, например, количество жителей — это функция от времени, прирост его можно увеличить с помощью механики «инвентарный тетрис» в городе, после чего это количество жителей используется все в той же механике «инвентарный тетрис».

При таком подходе в игру можно запихать много других мини-игр — ну, например, какой-нибудь «шпионаж» — без заметного ущерба для «баланса».

Это второе великое достижение Civ5 — осознание того факта, что микроменеджемент должен быть опциональным: мы определяем, что в игре главное, после чего принимаем решение «результат мини-игры не может влиять „на главное“ больше, чем на 5%» и пихаем все в мини-игры.

(Попробуйте сыграть в Civ5 сначала с микроменеджементом городов, а потом без него и сравните).

Ну то есть все «обкажуаливание» Civ5 состоит в том, что там улучшили интерфейс, но сделали недостаточное количество мини-игр для задротов. Когда эти мини-игры добавят в аддонах — все будет хорошо.

Сусхи

На якитория.ру продаются суши с икрой капеллана.

ИЗО

Сначала какие-то блогеры раскопали, что Pin-up’ы рисовались с фотографий, выложили картинки и фотографии рядом и вздохнули: «а мы-то думали, что это какие-то мегамонстры рисовали». Потом какой-то блогер начал копать дальше, выяснил, что почти все великие художники не брезговали рисовать по фотографии и ужасно расстроился.

И теперь вот прекрасная miumau срывает покровы.

Тут я и не выдержал.

По старой доброй традиции, давайте с очень умным видом поговорим о том, в чем я совсем не понимаю — о рисовании.

Заметка содержит нехарактерно большое количество картинок, но тема обязывает.

Все эти годы я трепетно боялся «рисования», так как был уверен, что художники совершают какую-то неведомую магию, для которой нужен как минимум «талант». Все усугублялось тяжелым детством — у моего лучшего детства друга был прям талант-талант, и уже в первом классе он что-то рисовал на холсте маслом — а это вам не пенис собачий — в то время, как я имел четверку (!) в четверти по рисованию, что было несмываемым позором, учитывая, что все остальные оценки были пятерками.

Не так давно я откопал книгу «Откройте в себе художника», автор — Бетти Эдвардс, в которой «все эти художества» объяснялись очень просто.

Есть, дескать, правое и левое полушарие, левое отвечает за логику, речь и все остальное «правильное», а правое — за всякую неведомую хуйню.

(Я могу ошибаться, но это — представление 20-летней давности, а современное представление несколько более сложное, но тем не менее).

У обычных, нормальных, людей доминирует левое полушарие, поэтому когда человек садиться рисовать, например, лицо, он рисует не реальные формы, а символы из головы. («Голова круглая», «глаза в виде миндалин»). Получается в итоге, разумеется, «совершенно непохоже», потому что в реальности мозг вмешивается в восприятие изображения сильнее, чем нам кажется.

Стол, например, «квадратный», но из-за перспективы и прочих штук мы никогда не видим его квадратным, но мы про это знаем, и рука сама тянется рисовать неправильно правильные квадраты.

Для того, чтобы побороть свой мозг, в книге есть несколько простых магических упражнений.

Упражнения простые, но очень забавные — несколько раз удавалось словить практически «триповые» состояния, и вообще — ощущение, когда у тебя отрубается речевой центр, а потом медленно (за несколько секунд) включается обратно — это забавно. То-то художники иногда языка человеческого не понимают.

Эзотерически настроенные товарищи могут рассматривать эти упражнения как техники работы с тоналем и лучом внимания, что бы это ни значило.

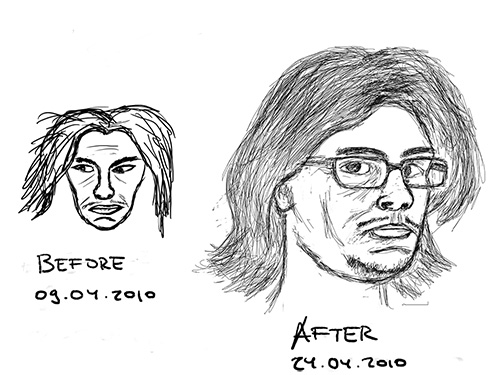

Самым полезным с познавательной точки зрения упражнением было нарисовать лицо человека «как умеешь», а потом сравнить через несколько занятий с тем, что стало получаться.

Что примечательно — в книге было много примеров «до» и «после» с разницей примерно в месяц, но я им не верил. Мало ли, реклама. Слишком разительная разница.

Тем не менее, за две недели занятий по часу в день, у меня получилось нарисовать автопортрет.

Вот «до» и «после»:

Самое главное — это рисунок «до». Я правда старался. Очень.

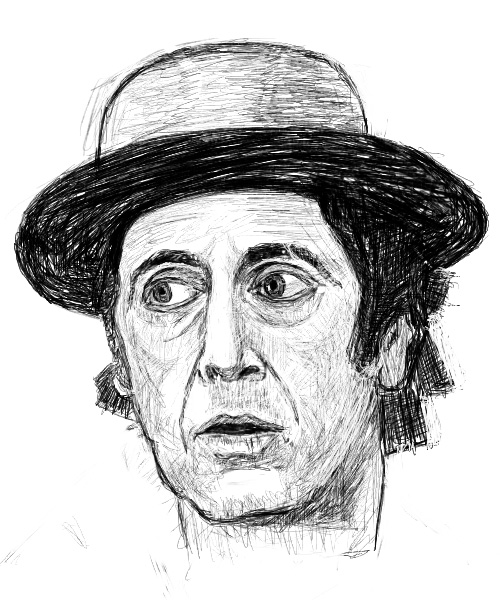

А это на следующий день:

И еще через четыре дня пробуем рисовать в цвете:

Просто балуемся, доказывая, что модную цветастую хуету рисовать может любой:

Ну и груша на закуску:

Все это нарисовано в течение первых двух-трех недель занятий по часу в день.

Рисовать, напомню, я не умел вообще, то есть абсолютно. Всего за две недели «страх перед рисованием» я с себя снял, и перестал считать это магией.

В результате этих занятий и чтения всяких книжек по теме понял и узнал для себя много нового.

1. Художники рисуют с натуры, даже когда рисуют из головы.

Художники используют всякие «хаки», типа «построений», маленьких деревянных человечков, которых можно поставить в любую позу и не мучаться, рисуют по фотографии и делают прочие грязные, грязные вещи.

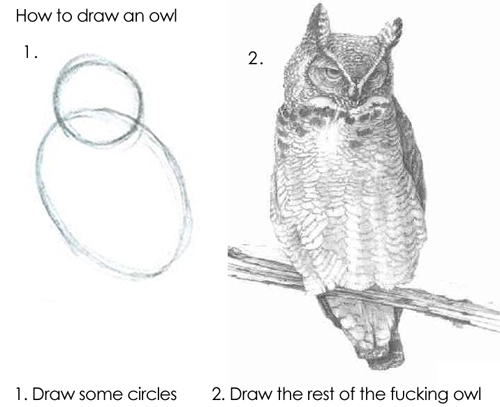

Конечный результат выглядит магией, хотя ей не является. Вот, пожалуй, лучшая иллюстрация на эту тему:

2. Вся ценность художника состоит не в том, что он может «из головы» нарисовать все, что угодно, а в том, что он в это привносит своего, включая «передачу настроения».

Фотографическая точность — это мастурбация над «техникой», никому сейчас не нужная.

«Есть же фотоаппараты». Серьезно, раньше художники рисовали портреты за деньги, чтобы решить ровно ту же задачу, которую сейчас решает «мыльница».

3. При этом если художник рисует в «характерном стиле», то есть «привносит» каждый раз одно и то же «свое», то он, скорее всего, лентяй.

Ну, это как программист, который знает всего один язык. Знает хорошо, имеет готовые библиотеки и уже может решать задачу «не изобретая велосипед», а переиспользуя код. Но тем не менее — лентяй.

Сидит на своей сытой работе и зажирается.

4. Забудьте про пункты 2 и 3, ибо есть еще коммерческая ценность художника, там как раз все наоборот — чем более стабилен и востребован стиль и чем больше плодовитость автора в этом стиле, тем он, как «иллюстратор», лучше.

5. Рисование — это навык, ремесло, весь «талант» заключается в том, что у прирожденных художников части мозга, отвечающие за «рисование», просто более раскачаны изначально. Раскачать можно любого, весь вопрос в прикладываемых усилиях.

Меня хватило примерно на месяц, дальше было все понятно, и я все забросил.

Я домосед, поэтому рисовать «прекрасный мир, окружающий нас» ради удовольствия не получилось бы. Получать деньги как простой иллюстратор тоже было бы бессмысленно, по той же причине я не стал «обычным пхп-программистом».

Экстраполируя прогресс, можно было бы сказать, что за год-два упорной работы в этом направлении я получил бы еще одну никому не нужную специализацию — «арт-директор».

Книгу со смешным названием «Откройте в себе художника» могу посоветовать вообще всем «для общего развития». Она Реально Работает, а затраты по времени минимальны.

Очень хорошо, что такие книги есть. Если начинать обучение с основ академического рисунка и рисовать простые геометрические фигуры первые три месяца, то очень легко отбить все желание.

Я понимаю, что потом станет легче, но гораздо приятней сначала «открыть в себе художника», а уже потом, если понравиться, помучать себя академическим рисунком.

В качестве лирического отступления: параллельно прочитал пару книжек «про это». Оказалось, как обычно, что нам всё врали или сами не понимали, о чем говорили. Так, например, я всю жизнь считал импрессионизм мазней, а импрессионистов — помпезными идиотами, которые рисовали «настроение» и «впечатление», а всё оказалось еще проще и прозаичнее.

Сначала художники рисовали контуры объектов (наскальная живопись), потом — массу («объемные» объекты и перспектива), потом до них дошло, что можно рисовать свет, и некоторые вещи, например, «лучи света в лесу» не нарисуешь ни «контуром», ни «массой».

А объекты появятся «сами», ибо любой объект мы видим только потому, что он отражает свет. (Это физика, детка!).

Собственно, импрессионисты — это те, до которых это дошло первыми. Поэтому они и любили рисовать всякие «световые» штуки, типа различной солнечной активности, природных явлений и окон.

Поэтому и «мазня» — свет же.

Отсюда, кстати, понятна (ну, по крайней мере — мне) и ценность некоторых картин: жил-был художник, был вовлечен в некий «художественно-культурный процесс», относился к какой-нибудь школе, рисовал «как все». Потом начал экспериментировать, сказал новое слово — которое нам, может и не понять — пусть искусствоведы разбираются, потом всякие подражатели подтянулись и начали рисовать так же.

А первая картина «в этом стиле», или пусть даже не в стиле, а как «попытка нащупать стиль», осталась, и вот она. Она стоит денег, как документальное свидетельство «прорыва».

То есть сейчас любой дурак возьмет и нарисует мазню не хуже любого импрессиониста, но тогда это было прорывом. Все равно, что любой школьник сейчас сможет собрать детекторный приемник, а Попова почему-то мы помним и любим, и его первый приемник стоил бы сейчас бешеных денег.

Я сейчас, конечно, безумно глупо все упрощаю, до каких-то пучин невежества, чтобы даже «всякие программисты» поняли, а не только возвышенные люди, как мы с вами.

Заодно понятно, что «модные современные художники» — это развод для лохов, а покупать надо тех, кто как минимум лет сто, как умер. Чтобы наверняка.

По тем же причинам современного искусства не существует — благодаря интернету, миру-деревне (привет, Маклюэн) и общему темпу жизни, любая новая «фишка» в искусстве тиражируется мгновенно.

Только Ван Гог сел писать «Подсолнухи», а уже все фотобанки заполнены изображением всех возможных цветов в модненькой ныне манере «под Ван Гога», по цене доллар за пучок.

Пойди найди тут, откуда все началось.

Коктебель

Были в Коктебеле на экскурсии.

Там уже совсем цивилизация, все признаки налицо:

1. В аквапарке не было чая в заварнике, но зато был чай в сраных пакетиках, при этом цена одной кружки чая (кружки, кстати, пластиковые) такая же, как цена нормально заваренного чайника тут.

2. Была замечена гламурная молодежь в футболке «от Лебедева».

3. Море характерного цвета хорошо разбавленного говна. Казалось бы, всего 20 километров, а какая разница.

Дельфинарий — лучший из тех, в которых я был (я был в двух, включая этот). Дельфины не заебанные, что удивительно, разве что в конце шоу их ломало лежать как бревно и фотаться с толпой придурков.

(Меня это удивляет, кстати. Ну, я видел шоу. Шоу мне понравилось. Что надо сделать после этого? Правильно — купить DVD. Зачем нужна фотография «я и дельфин» для воспоминаний о шоу, я не понимаю).

Аквапарк — лучший из тех, в которых я был (я был в одном, включая этот).

В аквапарке бабы ок. Сделал серию из пяти снимков какой-то девушки, и только потом понял, что это не моя жена! Ну, обознался. Раньше-то как просто было: не толстая — значит, жена.

А эту фотку я выложу на Мамбу, чтобы клеить баб: