— А кто это такие «пограничные клиенты»?

— Это клиенты, прилегающие к границе или относящиеся к пограничникам.

(шуточки в канале)

Необходимое вступление

Пограничное расстройство личности и пограничная организация личности — несколько разные вещи, но для простоты все эти люди называются «пограничными» и даже «пограничниками». Давно пора про них было написать, но по большей части... нечего?

Изначально (Adolph Stern, 1938) под «пограничными личностями» («borderline personality») понимали тех, кто, грубо говоря, находится на границе между нормальными и сумасшедшими, то есть между невротиками и психотиками:

«It is well known that a large group of patients fit frankly neither into the psychotic nor into the psychoneurotic group, and that this border line group of patients is extremely difficult to handle effectively by any psychotherapeutic method.»

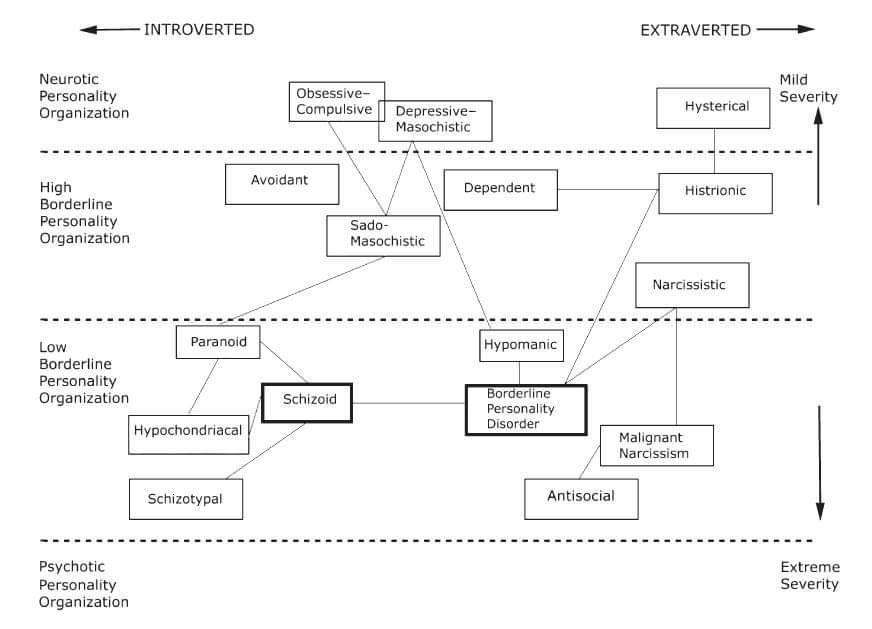

Кернберг позже описал «пограничную организацию личности» и некоторые ее свойства, что позволило запихать вовнутрь много других диагнозов, смешивать и взбалтывать, например, говорить про «нарциссов пограничной организацией» и «нарциссов невротической организации», чем вносить дополнительную путаницу, часто неизбежную, потому что человек — один большой спектр и уникальная снежинка. Но в целом логично, есть более и менее сумасшедшие нарциссы.

Тот же Кернберг предлагает такую классификацию, в которой в borderline можно запихать вообще все:

То есть, есть ПРЛ (borderline personality disorder), который находится на пограничном уровне организации. Ну, логично!

Как и тот же «нарциссизм», термин «пограничник» встал в раскорячку (на то он и borderline): есть ПРЛ как психиатрический диагноз и есть как «диагноз» психотерапевтический.

Традиционно стоит упомянуть, что это не классификация людей, а психических тенденций, поэтому не надо бросаться типировать близких.

Вступление, как мы видим, ничего не прояснило, поэтому давайте так: далее под «пограничными людьми» мы будем понимать что-то свое, и в процессе выясним, что, а для простоты будем писать так, как будто эти люди действительно существуют.

Это звучит странно, но для начала я советую читать всем википедию, потому что там собрана компиляция, а она для первичного понимания и нужна (потому что единства взглядов не существует).

Определение

Исчерпывающее «определение» à la sapienti sat (простите мой французский) пограничных людей мне попалось у какого-то психоаналитика, гениальность которого меня дошла так медленно, что к тому времени я уже забыл, где я это видел. Звучала эта походя сказанная мысль примерно так: «если человек провалил задачу стать нарциссичным, то он становится пограничным».

Во-первых, отсюда следует, что нарциссы более высоко организованы, чем пограничные, это позволит отделить их друг от друга.

Во-вторых, зная тех и тех, их можно сравнить и кое-что узнать.

Про «нарциссов» я писал опус, но коротко повторю важное: нарциссов не уважали в детстве, возможно даже не любили, не «видели» их, предъявляли нереалистичные ожидания, и все это, возможно, пришлось на возраст детского солипсического всемогущества.

И ребенок нашел выход: зачем быть любимым, если можно быть полезным. Можно быть нужным потому, что ты хороший, а не потому, что ты близкий и родной.

То есть, нарциссы нашли способ саморегуляции, у них есть ответ «как быть любимым». Этот способ саморегуляции удивительно автономный, на самом деле он максимально автономный (всё всемогущество нарцисс просто берет в свои руки). Минусы мы сейчас обсуждать не будем, главный минус — это проклятая реальность, но тем не менее, у нарцисса есть стратегия, и он ее придерживается.

Пограничники эту задачу проваливают.

И не обязательно виноваты они. Есть опровергаемая статистика, что среди мужчин больше нарциссов, а среди женщин — «пограничниц», даже если она не верна, полезно подумать о том, что у мужчин в обществе больше возможностей «быть молодцом». Иногда ребенку просто не за что «зацепиться»: в семье творится такое непостоянство, что не важно, хороший ты или нет, тебя это не спасет. Например, мать-алкоголичка, настроение которой зависит от независимых от ребенка факторов, сегодня она его любит, а завтра бьет.

Ребенок может начать заботится о маме и стать нарциссом (и опять-таки, мне кажется, что у мальчика больше шансов: например, если это одинокая мать, то она будет видеть в ребенке «мужчину», в то время как на дочку она может проецировать какую-то ненавистную часть себя). А может случиться так, что никакая забота не помогает, реальность не поддается контролю, и тогда — да — ребенок «проваливает» задачу стать нарциссом.

У пограничных людей нет ответа «как быть любимым», поэтому их судьба — в руках других людей, а другие люди — сначала мама, а потом партнеры, очевидно, ребенка не любят.

Речь не просто о «любви», в детстве детей, которые потом вырастают в пограничных, часто полный набор: и насилие (часто сексуальное, что является еще одним доводом в большей распространенности пограничности у женщин), и абьюз, и неглект, и все, что только можно себе представить.

Есть, разумеется, и биологические теории происхождения пограничности, все они по большей части сводятся к тому, что это просто чувствительный ребенок с особенно подвижной («лабильной») психикой. Совершенно не важно, действительно ли это так, я не видел ни одного пограничного человека, у которого в детстве все было бы хотя бы неплохо, так что биологическая теория в целом не имеет прагматической ценности. Сломать можно любую психику, подвижная ломается легче, и остается открытым вопрос: психика изначально «подвижная» или все-таки «неуравновешенная» после травм.

В этом, собственно, моя гипотеза и заключается: «пограничники» — это «просто» люди с очень расшатанной психикой. Буквально до границы с безумием!

В диагноз «пограничности» можно впихнуть все, что угодно, так, например (Хэл Страус, Джерольд Крейсман «Я ненавижу тебя, только не бросай меня. Пограничные личности и как их понять»), пограничные личности часто демонстрируют или садизм или мазохизм или все вместе. О чем это говорит? Да только о том, что в их детстве было насилие. Может ли это быть значимым диагностическим фактором? Да нет (наверное).

Или, например, суицидальные тенденции и «селф-харм» являются признаками ПРЛ, но также это признаки того, что... человеку очень плохо?

ПРЛ также часто якобы ставится «не правильно» и часто вместе с другими расстройствами, что в целом тоже логично: если под «пограничностью» понимать просто хорошо поломанную психику, то очевидно, что поломана она может быть в куче мест (тот же мазохизм выше).

Или, например, ПРЛ связывают с аффективным расстройством потому, что у пограничных людей часто наблюдаются аффекты. Знаете, у кого они еще наблюдаются? У детей. Но это еще не считается расстройством, потому что ребенок просто еще не научился справляться. Так может пограничники тоже не научились.

Но кого-то же надо называть пограничниками?

Я бы выделил всего три значимых свойства.

1. Невозможность собственной психической и эмоциональной саморегуляции, о которой я писал выше. Человек не знает, как в этом мире получить любовь (при этом love is all you need).

В DSM-5 первым критерием ПРЛ вообще идет «склонность прилагать чрезмерные усилия с целью избежать реальной или воображаемой участи быть покинутым», что логично: если ты не можешь саморегулироваться, то твоя жизнь в руках других.

Представьте трехлетнего ребенка без мамы? Вот, это оно.

2. Тут же идет «не знание себя». У нарциссов есть «ложное я», необходимое для добывания любви, у пограничных даже его нет. Человек вообще не знает, какой он. Если человек не может удержать в голове образ себя, то что говорить об образах других?

3. Так называемое «черно-белое мышление», известное также, как «расщепление» или «параноидно-шизоидная позиция».

Дети расщепляют на хорошее и плохое, начиная со знаменитых грудей Кляйн, то есть, дети не способны на амбивалентные чувства. (Fun fact: «-шизо» в «параноидно-шизоидной позиции» — именно об этом, от гр. «раскалывать»). Говоря совсем простым языком, дети могут чувствовать только одну эмоцию в один момент времени, до такой степени они недоразвиты! И когда, например, ребенок обижается и говорит, что «мама плохая», он действительно имеет это в виду и так чувствует.Когда у взрослых людей регулярно наблюдаются периоды «идеализации» и «обесценивания», то есть, когда человек сегодня считает тебя лучшим в мире, а завтра — полным говном, мы можем сделать безоценочный вывод, что такой человек психически недоразвит.

Тут важно напомнить простую мысль, что когда случается «психическая травма», развитие останавливается на том этапе развития, когда эта травма случилась.

Про это я уже писал, когда писал про нарциссов, грех не повториться.

Таким образом, возвращаясь к стартовому определению, «пограничники» — это нарциссы без «ложного я» и без нарциссического способа саморегуляции.

Все минусы нарциссов плюс еще минусы!

Советская власть есть коммунизм минус электрификация всей страны.

(олдовый анекдот).

(Для простоты оставляем за скобками виды психических защит «пограничников», кроме очевидного упомянутого «расщепления», которые тоже являются не только значимым диагностическим критерием, но и дают понять их способы взаимодействия с реальностью. Тут автор смотрит на «проективную идентификацию» и вздыхает).

Вот, пожалуй, и всё. Остальное — выводы и производные.

Ну, например —

«Напряженные межличностные отношения».

Это часто рассматривается, как один из критериев пограничной личности.

Пограничный человек не может даже покачаться на «нарциссических качелях» — это когда человеку хорошо, если он что-то сделал хорошее (вверх) или плохо, если он сделал плохое (вниз).

В результате пограничнику неведомым образом становится плохо «просто так», часто циклично (иногда им поэтому ошибочно ставят «биполярочку»), но психика вообще просто циклична.

Дальше происходит примерно следующее: это «мне плохо» надо к чему-то прицепить, и тут есть партнер, который делает что-то плохое, например, не «уделяет внимание».

Разумеется, это основано на реальных событиях — так, например, даже мне, оплоту здоровья, иногда кажется, что жена уделяет мало внимания, потому что такова жизнь.

Но у пограничных людей «черно-белое мышление», не может быть просто немного плохо, это тотальная плохость партнера, то есть он не просто не провел сегодня со мной время, а вообще не любит, и никогда не любил.

К слову, есть мужчины, выбирающие «пограничниц» именно за это, вернее, за противоположное: когда им хорошо, им очень хорошо. Мужчины считают их просто «эмоциональными». Таким образом «пограничниц» выбирают или нарциссы, чтобы покачать их на своих качельках, либо какие-нибудь условные шизоиды, которым нужна внешняя «эмоциональность», так как нет собственной. Но эмоциональность и эмоциональная нестабильность — это разные вещи, запомните это, дети. Есть подозрение, что manic pixie dream girl — это просто ПРЛ-щица. Также я подозреваю, то, что в быту называют «истеричками» — это тоже никакие не истерички в психоаналитическом смысле (в современном мире их мало). Также, я подозреваю, что мем «don’t stick your dick in crazy» тоже про них же.

Также ПРЛ-щиц (и снова напоминаю, что их не существует) выбирают, например, мужчины с чувством вины, которое требует выхода (и разные прочие подкаблучники), потому что в отношениях рано или поздно они неизбежно оказываются виноватыми в ужасных вещах.

Eсть такая вещь, которую я называю «эмоциональная правда».

Вот некоторые добросердечные психологи советуют в нарциссах видеть просто несчастных детей (у меня так знакомая на восемь лет в «созависимые отношения» вляпалась). То же самое и люди с ПРЛ.

С одной стороны, они действительно взрослые дети из детдома, которых хочется усыновить, с другой — у «условно здоровых» людей есть потребность доверять партнеру, а если партнер говорит, что происходит какой-то ужасный пиздец, и ты во всем этом виноват, то рано или поздно начинаешь в это верить.

Тут же стоит упомянуть затасканный концепт «достаточно хорошего родителя» Винникота — идею о том, что родитель должен «лажать» в 30% случаев, чтобы ребенок как раз смог пережить эту фазу параноидно-шизоидной позиции и перейти к позиции депрессивной, или, простыми словами, ребенок должен научиться интегрировать «нехорошесть» в «хорошесть» и понимать, что мама скорее хорошая, да и в целом неплохая тетка.

У пограничных людей этот «прицел» сбит не только потому, что они не прошли эту фазу, но еще и потому, что у них просто нет примеров нормального отношения к ним. В результате, опять-таки, образ хорошего партнера — это образ идеального партнера, который «никогда не лажает», а плохие поступки партнера триггерят не только из-за черно-белого мышления, но еще и потому, что напоминают случаи абъюза из детства.

Упомянутая выше книга «Я ненавижу тебя, только не бросай меня» хорошая названием: с одной стороны, пограничному человеку нужен другой для того, чтобы почувствовать себя любимым, с другой — почувствовать себя любимым нельзя, потому что другой не идеален (и это повод его ненавидеть).

Да, приходится признать, что заметная часть дискурса «беги от него, он абьюзер», и, например, заметная часть постов в каких-нибудь «прошмандовцах русской эмиграции» — это продукт пограничного творчества.

К слову, обсуждали недавно по мотивам очередного скандала высказывание «если вам кажется, то вам не кажется». Это фраза, принятая служить другому: если у вас есть чувство, то ему надо верить, «не игнорируйте собственные чувства». Но к сожалению, превратилась, как и многое поп-психоложное, во вредное утверждение: «если вам кажется, то это действительно объективно так», то есть, если вам кажется, что это насильник, то он реально насильник.

«Пограничники» максимально близки к бреду (поэтому они так и называются) и воспринимают мир — еще раз повторюсь — не только как черно-белый, но и через калейдоскоп собственной травмы (кстати, поэтому пограничный бред заразителен), им нужна не просто «валидация чувств», а человек, который не будет спорить с их бредом, но и потакать тоже не будет. И тут мы переходим к —

Как лечить

Мое любимое место в статье в википедии такое:

«Основным терапевтическим подходом в лечении пограничного расстройства личности является психотерапия. Одним из методов, разработанных для лечения пограничного расстройства личности, является диалектическая поведенческая терапия.Пограничное расстройство личности считается одним из самых сложных диагнозов в плане лечения. При проведении психотерапии наиболее сложной задачей является создание и поддержание психотерапевтических отношений. Для пациентов, одним из ведущих симптомов которых является склонность вовлекаться в интенсивные, напряжённые и нестабильные взаимоотношения, характеризующиеся чередованием крайностей, бывает очень трудно удержаться в определённых рамках психотерапевтического альянса. Помимо этого, зачастую сами психотерапевты стараются дистанцироваться от «трудных» пациентов, защищая себя от возможных проблем».

Это перекликается с моей не шуткой, что «легко лечить здоровых».

В общем-то, путей «лечения» мне известны только два. Первый — КПТ, и я всегда говорил, что он учит «пограничных» людей просто хорошо себя вести, а ад внутри остается. Это моя экспертная догадка, но я поговорил с некоторыми пограничниками, и они подтвердили, что это так.

Второй не могу посоветовать никому, потому что таких задротов (в хорошем смысле) в принципе немного. Этот способ называется «достаточно хороший терапевт». Нужно найти такого терапевта, который, с одной стороны, будет стабильным, а с другой — регулярно «лажать», пусть даже только в глазах клиента.

То есть, клиент будет регулярно на него «триггериться», но при этом каждый раз выяснять, что может быть все-таки терапевт не абъюзер или неглектор (есть такое слово? неглекторщик?).

Обычно это мало кто выдерживает (и с той и с другой стороны), и, разумеется, тренд «что такого сказал психолог, что вы от него ушли» примерно на 51% состоит из пограничных отзывов. И есть данные, что половина людей с ПРЛ излечивается, то есть, шанс в целом такой же, как встретить на улице динозавра.

«Триггерение» не является обязательным фактором, но часто просто неизбежным. Параллельно, и, наверное, это более важная часть работы, у клиента очень медленно отращиваются недостающие области, например, собственно, «Я». Мой любимый анекдотический пример, как один клиент с пограничными чертами (хотя в «пограничники» я бы не стал его записывать) после нескольких лет терапии сказал что-то типа «Я начал чувствовать амбивалентные чувства. Наверное, это медитация помогла». Тут и правда не скажешь, что помогло, потому что растёт все медленно.

...ПРЛ можно «лечить» годами, потому что это не «болезнь», то есть, нет никакого «здорового» состояния, с которого пациент свернул, и к которому можно вернуться обратно. «Избавить от прихрамывания» можно человека, который ушиб ногу, но нельзя человека одноногого, в том числе и потому, что назвать это «прихрамыванием» будет злым лукавством, хотя, конечно, это тоже оно: формально человек хромает!

(продолжаем самоцитирование)

Есть, кстати, тренд на «бережных психологов», и мне порой кажется, что это «от пограничных девочек — пограничным девочкам». То есть, это идея о том, что клиенту можно создать такую «бережную» среду, в которой он никогда не ранится, что, конечно же, не возможно, потому что клиент уже раненный.

Это не значит, что клиента надо «специально доводить», но фрустрация при встрече с «достаточно хорошим человеком» просто неизбежна. Определенное межличностное давление должно присутствовать, об этом обычно говориться в ключе «для лечения пограничных людей нужно выдерживать строгие рамки именно потому, что они им полезны, у них внутри хаос, и им нужна стабильность». При этом пограничные клиенты будут всячески эти рамки «расшатывать», но не потому, что плохие, а потому, что «жизнь такая». С ними не надо быть «построже», с ними надо быть «постабильнее».

В широком смысле мы говорим об проклятом «лечении отношениями», которым уже прожужжали все уши. «При проведении психотерапии наиболее сложной задачей является создание и поддержание психотерапевтических отношений», но при этом создание и поддержание психотерапевтических отношений и есть лечение.