Close and personal

Все еще смотрю Питерсона, очень медленно и не торопясь.

Питерсон — это депрессивный алкоголик, который смог. Его главное послание — это «sort yourself out», которое подкреплено собственным опытом, поэтому выглядит убедительно.

Знаю людей, которые просмотрели его запоем, но меня больше интересует его манера, чем его информация. Я бы даже сказал, что меня интересует «его личность», но более правильный термин будет «персона».

Персона — отдельная категория, над которой я размышляю в последнее время, в ключе «ты можешь быть кем угодно».

Здесь мы заходим на опасную территорию «а кто же я?», «а где же я?», поэтому потребуются некоторые уточнения.

Допустим, у человека есть внутренняя сущность, сердцевина, self, самость, субъективное, душа, — все эти названия подходят по-разному неудачно.

Кроме этого, у человека есть внешняя сущность, повернутая к внешнему миру. Можно назвать ее «личность», производное от «лицо», туда же — «личина». Можно назвать «персона», от лат. persona — так назывались маски, которые носили актеры на сцене. Или вот хорошее слово — «интерфейс», но до этого надо еще дорасти.

Персона формируется под воздействием среды и является способом адаптации, часто — не самым лучшим. Формируется она по большей части неосознанно, родительский мир воспринимается, как единственно возможный, поэтому «чем удобряли — то и выросло».

В этих терминах терапия — это отрыв себя от персоны, открытие в себе субъективного, «твоя персона — это еще не ты сам».

Можно объяснять происходящее на терапии в терминах вытеснения истинных желаний, а можно — в терминах «маска приросла и не отрывается», и это будет по большей части одно и то же.

Оторвав себя от персоны и проассоциировав с душой, можно взять формирование личности в свои осознанные руки и превратить персону в интерфейс по взаимодействию со внешним миром.

Как?

Не знаю, как это делают простые смертные. Вот, например, работая терапевтом, человек работает своей персоной. Он не притворяется добрым, понимающим и эмпатичным, а является таким, прикладывая определенные усилия по использованию этих качеств в большем объеме, чем в обычной жизни. Человек открывает в себе терпение, после чего может быть терпеливым по желанию, но для этого надо сначала открыть в себе нетерпение, иначе это не будет выбором. Работая с клиентами, я выбираю быть эмпатичным и терпеливым.

Здесь мы исходим из гипотезы, что в каждом человеке есть все. Каждый человек потенциально способен быть надзирателем в Освенциме, но он же способен быть любящим отцом, главное — обнаружить это все в себе. Какой-то набор качеств наследуется от родителей, это проще всего, а какие-то надо открывать самому через опыт, который лучше всего получать в игре.

Психотерапия — там, где перекрываются пространство игры пациента и пространство игры терапевта. Психотерапия — это когда два человека играют вместе. Следовательно, там, где игра невозможна, работа терапевта направлена на то, чтобы перевести пациента из состояния, когда он не может играть, в состояние когда он может это делать.«Игра и реальность», Винникотт

Разассоциировав себя с персоной, обнаруживаешь, что пропали страхи, вида «если я поменяюсь, то кто же я?». Если я скучный мудак и перестану им быть, не изменю ли я себе? Нет, если я — это не мои качества, я — это тот, кто выбирает, как меняться. Еще один популярный страх состоит в том, что стоит выпустить «плохое», как новая персона захватит власть. Нет, если «владеть собой», а мне кажется, именно в этом (управление персоной) владение собой и состоит.

Минус умения осознанно создавать персону только один: «опять эта проклятая свобода!».

Вот смотрите, как все хорошо и складно: например, человек боится людей и становится приветливым и добреньким, чтобы люди его любили. Не то, чтоб он это решил после тщательного планирования, просто попробовал, пару раз сработало и дальше как по наклонной. Быть злым — это уже не опция.

А тут — сидишь и мучаешься. Достаточно ли я добр? Если я буду менее добрым, то что получу? Какой уровень приветливости приемлем?

И это все приходится обдумывать не в категории «хорошо-плохо», это было бы слишком просто (хотя пример «злой — добрый» не удачен), а исходя из вопроса «а самому тебе как больше нравится?» и «а как выгодней?».

Так можно дойти до того, что для разных задач подходят разные персоны. Multiple personality disorder is not a disorder, mmmkay?

Little did he know

Увидел где-то — только не смейтесь — список, типа «10 фильмов, которые изменят вашу жизнь», выбрал три из них и посмотрел.

TLDR: ничего более изменяющего жизнь, чем Rick and Morty до сих пор не придумали.

Hector and the Search for Happiness — фильм о том, как психоаналитик отправился искать счастье, так как, разумеется, был-несчастным-но-не-знал-об-этом.

В своем «духовном путешествии» герой ездит по китаям и африкам, помогает там местной бедноте, знакомится с нарко-баронами, два раза почти не изменяет девушке, общается с монахами в горах Тибета, и разве что не прыгает с парашютом — иначе это совсем было бы примитивно — но опасно близок к этому.

В конце зритель выясняет, что человек обязан быть счастливым, дело не в преследовании счастья, а в счастье преследования, а психоаналитик не прошел анализ и имеет детские травмы и репрессированные эмоции.

Вот наугад один из отзывов на IMDB:

Hector and the Search of Happiness has at least changed me greatly. It’s not a very deep philosophical movie and many people with a knack for getting into the roots of philosophy and human psyche may not really find this that much of an appealing movie — but for me, the message this movie sent out was enough to know the fact that, «it is not the pursuit of happiness but the happiness of pursuit» that we must focus on.

Фильм хорошо снят, если под «хорошо» понимать «хипстерскую картинку»: в Китае и Африке все безукоризненно говорят по-английски, беднота имеет белоснежные зубы, друзья-геи, работающие в Африке докторами не только спасают детей, но и успевают обнимать друг друга в перерывах, сияя накрахмаленными шортами (потому что в Африке жарко и все ходят в шортах). Еще не клюква, но уже phony baloney.

«Фильм о счастье снимали люди, которые ничего не знают о несчастье», если в одном предложении.

Следующий фильм — It’s Kind of a Funny Story — не лучше.

Подросток попадает на пять дней во взрослую психушку (потому что подростковая — на ремонте), там знакомится с настоящими психами, с одним из которых случается некое подобие менторских отношений, во время которых взрослый-харизматичный-настоящий-псих-но-на-самом-деле-нет сообщает, что завидует подростку.

После чего подросток смотрит на себя, говорит «а ниче, у меня правда жизнь норм», устраивает на прощанье вечеринку с танцами в психушке и возвращается в школу, где за время своего отсутствия стал крутым — конечно же потому, что был в «настоящей психушке».

По шкале от нуля до Кена Кизи фильму можно поставить оценку «Кен, бойфренд Барби».

Нет, ну правда — вместо знакомства с тем, что страдания универсальны вне зависимости от возраста (у Skins это получилось), нам предлагается что-то такое:

«Фильм о несчастье снимали люди, которые ничего не знают о несчастье», как вы уже поняли.

И последний фильм — Stranger Than Fiction.

Прекрасная актерская игра, прекрасная завязка, у первых двух завязка была «нормальной» или «обещающей», здесь же она «прекрасная».

Дальше будут спойлеры, но раз у меня удовольствие испорчено, то зачем вас беречь-то?

Главный герой начинает слышать голос рассказчицы, который комментирует его действия. Потом оказывается, что наш герой — это герой (duh!) внутри книги. So meta.

К счастью, автор этой книги живет там же, в том же городе. Они неумолимо встречаются.

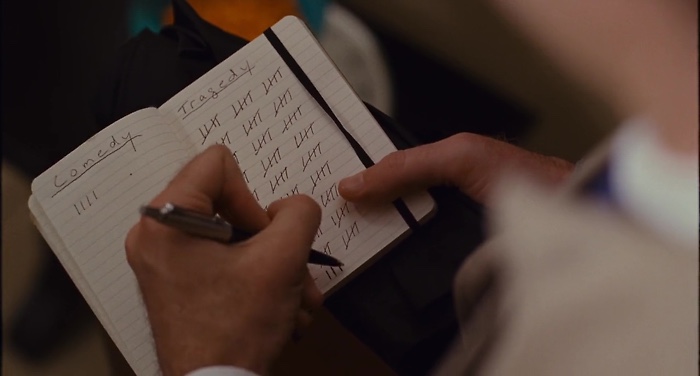

Нюанс заключается в том, что автор пишет трагедию, а шевелиться герой начинает только после того, как голос нарратора говорит, что герой скоро помрет.

Тут, естественно, хочешь-не хочешь, а начинает тянуть на поиски автора.

Понимаете, куда это все идет? Да-да, man vs author как развитие темы (которая не была развита).

Автор выясняет, что убила до этого 8 человек, герой выясняет, что находится внутри трагедии, но получает доступ к тексту и решает, что согласен с таким концом.

Там, конечно, параллельно любовная линия между героем и героиней (не автором), потому что ради чего еще стоит жить, если не ради вздорной бунтарки с тоненькими плечиками.

Если не отвлекаться на любовную линию, служащую иллюстрацией «посмотрите, ему есть, что терять!», ибо она в самом разгаре, «чувак только жить начинает», то у героя стоит простой выбор: умереть когда-нибудь, но бессмысленно, или умереть, но в прекрасном нарративе, потому что автор уж больно хорошо пишет.

У автора — выбор «убить героя ради хорошей истории» против «но ведь герои — тоже люди». Символическое бессмертие против морали.

Кончается все — вы не поверите! — счастливым концом, ну нельзя же, правда, вздорную бунтарку, познавшую крепкое мужское плечо, вот так бросать одну, мы же не звери какие-то.

Ближе к концу томного разговора, который обещает быть экзистенциальным, потому что жизнь — это трагедия, как ты ее ни крути, испуганному зрителю внезапно дают соску.

Тссс, успокойся, малыш, и жили они долго и счастливо и никогда не умерли.

Alone

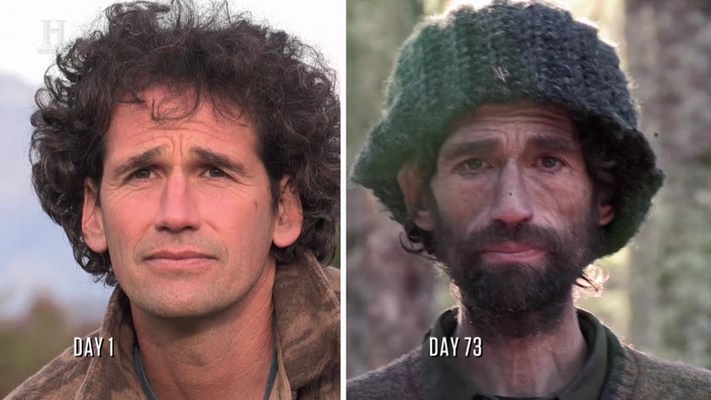

Прочитал вот этот пост и пошел смотреть сериал Alone (третий сезон). Посмотрел.

Наверное, дальше будут «спойлеры», если вам интересен «сюжет».

Сериал документальный, берут 10 «выживальщиков» и без еды (но с 10 вещами, которые те сами выбрали) оставляют их в глуши, по одиночке. Задача — прожить там дольше всех. Победитель даже не знал, что его на 78 день пришли поздравлять с победой: думал, что пришли снимать по состоянию здоровья. А его противника отправили в больницу, где откармливали 5 месяцев.

В третьем сезоне сразу выбыл учитель, клерк и 22-летний парень и остались настоящие задроты, которые и в своей «обычной» жизни живут в лесу.

Каждому участнику выдан набор камер для «селфи», из этих самострелов склеена совершенно скучная тягомотина с почти одинаковыми ракурсами, никаких убийств, социальных интриг, нападений медведей и прочего. Два месяца участники ловят рыбу, строят шалаши и ломаются психологически, безуспешно пытаясь поймать хотя бы одно животное.

Все страдания происходят внутри, их не очень видно, хотя участники и пытаются говорить на камеру. Один участник, например, с голода почти сошел с ума и начал запасать еду, накопил на два месяца вперед, но при этом забывал есть — и был снят с игры по состоянию здоровья. Это попытались смонтировать в виде какой-то интриги, но вышло вяло.

Если вам интересен сюжет, то победил дворецкий.

Мне же было очень интересно смотреть на — простите за банальность — отношения человека с природой, на то, как люди опускаются — в хорошем смысле — до примитивных вещей, снова в хорошем смысле.

Один, например, вырезал посох, на котором отобразил свое духовное путешествие, и — да — все отнеслись к этому, как к путешествию героя, хотя в основном сидели на месте. Или, например, интересно смотреть, как все, «не сговариваясь» благодарили существ, которых убивали для еды. «Спасибо тебе, рыба, что отдала свою жизнь».

Сериал наглядно показывает, что эта «примитивность» никуда не делась, стоит только попасть в правильные условия. Нет, это даже не пресловутое «слезает тонкий налет цивилизации», наоборот: понимаешь, что эта цивилизация гораздо глубже и богаче, когда видны ее древние слои. Ненавязчивые «попапы» тоже помогают проникнуться: участник делает ловушку для животных, а в подсказке для зрителя пишется, что подобные ловушки можно отследить до такого-то тысячелетия до нашей эры.

Да, это все напоминает очень Primitive Technology, только без возможности сделать перерыв и пойти домой.

Этика блядства

Есть такая книга — на русский ее название переводится «Этика блядства», в ней рассказывается, как приличной девушке получать удовольствие, если та наконец-то поняла, что моногамия не для нее.

Теперь, когда я привлек ваше внимание и вы достаточно возбуждены, поговорим про игровой дизайн.

Поиграл в The Elder Scrolls: Legends. Это коллекционная карточная игра, «в лучших традициях hearthstone», но пока не такая испорченная, так как молодая. (Впрочем, нет: недавно вышло дополнение «про драконов» и все уже пошло сами-знаете-по-чему, потому что ну драконы же должны быть сильными. Короче, я уже бросил играть).

Я утверждаю, что подобные ККИ не этичны, их можно сделать этичными, но никому это не надо.

Предположим, что ККИ не этичны по двум причинам:

1. Они нарушают неприкосновенность игры: можно извне заплатить деньги и твоя сила в игре увеличится. Насколько она увеличится — совершенно не важно, важно само нарушение принципа.

2. Они эксплуатируют желание доминировать. Эта причина — производная от первой: при условии, что «силу доминирования» можно покупать за деньги.

3. Они эксплуатируют принцип лотереи, что, может, само по себе не плохо, но опять-таки в лотерее можно выиграть доминирование. Чтобы было понятно (тем, кому не понятно): подобные игры продают «паки» — набор из нескольких (например, шести) карт. У карт есть редкость, чем карта реже попадается, тем она сильнее. В результате, чтобы собрать все крутые карты, надо купить очень много паков.

Как легко догадаться, первой причины достаточно, именно за нее «цепляются» все остальные.

Сейчас дело обстоит так: ты можешь собрать колоду из 50 карт, противник может собрать колоду из 50 карт, «но не все карты равны». Ты можешь выигрывать за счет мастерства, но рано или поздно тебя будут сводить с противниками, которые — предположим — равны с тобой по мастерству, но карты их гораздо лучше. Почему лучше? Потому что они платили больше.

...most people have a full collection after around 500 packs + some gameplay (which I would assume could add up to roughly 700-800 packs)

(Сейчас чтобы собрать всю коллекцию в The Elder Scrolls надо примерно 500 паков — это примерно 500 евро. В HS это стоит 1200 долларов).

Всегда есть аргумент «но ведь никто не заставляет», на самом же деле подобные игры зарабатывают свои основные деньги на небольшом проценте «наркоманов», а те, кого не заставляют, являются пулом этих наркоманов (и заодно «мясом»). Лучший способ подсаживания — это «дать бесплатно попробовать», поэтому такие игры и бесплатны (тебе щедро дается стартовый набор карт, а платишь только за дополнительные паки).

Исправить это все очень просто: нужно вычислять «бюджет» твоей колоды и сводить тебя с колодами похожей стоимости. То есть, у каждой карты кроме редкости появляется еще и числовая крутизна, и появляются категории, типа «колоды за 300». В этом случае покупка паков не повышает твою силу, а просто потенциально переводит тебя в другую лигу (если ты соберешь более «богатую» колоду).

Доминировать таким образом можно только за счет мастерства.

Проблема «посмотреть в интернете самую лучшую колоду и собрать ее» (netdecking) тоже пропадает — в каждой дивизии своя «лучшая колода».

Netdecking я вообще считаю большим фактором, убивающим удовольствие: очень быстро задроты выясняют, что в игре есть, скажем, всего три самые крутые колоды, которые рвут друг друга как камни-ножницы-бумага. Эти колоды появляются в интернете, после чего любой не-задрот может собрать себе такую же. А что делать остальным? Терпеть или платить.

В системе же с категориями вырастает количество интересных колод: раньше можно было создать колоду с интересной механикой и обнаружить, что она не является топовой, а теперь же она может оказаться хорошей в своей категории. Вместо «пихаю побольше эпиков» появляются другие критерии выбора. Колоды за 100, 200, 300. Ну, вы поняли: чем больше ограничений — тем больше творчества, как и обычно.

Я бы еще и паки пересмотрел. Карты в них случайны, но чем больше ты покупаешь паков, тем больше покупаешь повторяющихся карт. Несколько спасает крафтинг — возможность из 10 ненужных карт собрать одну нужную (на твой выбор) — который в условиях «неэтичности» и netdecking’а вовсе даже не «спасает», а помогает быстрее собрать одну лучшую колоду из интернета, вместо того, чтобы играть тем, что есть и проявлять чудеса мышления собственной головой (да, я знаю, тяжело!).

Я бы вообще убрал крафтинг, а в паке выдавал карты, которых у тебя еще нет.

Стоимость покупки всего сета имела бы конечную обозримую цену, элемент лотереи бы остался, вариативность колод бы повысилась вообще до небес (так как у каждого игрока был бы абсолютно уникальный, постепенно и случайно расширяющийся набор карт — но опять-таки, пришлось бы думать своей головой!).

Что в этом для меня? Я люблю комбинаторику — как и создатели MTG, люблю собирать новые колоды и экспериментировать. В текущих ККИ это все загублено — см. выше.

Но совершенно очевидно, что «этичной ККИ» быть не может: что, делать игру, которая будет меньше зарабатывать, но будет интересней? Это безумие.

Мало кто знает, то меня можно нанимать в качестве игрового дизайнера за ту же стоимость, что и в качестве терапевта — и примерно с такой же мотивацией — если вы не ищите простых путей и хотите испортить свою жизнь игру.

Вот, для иллюстрации: я не самый лучший игрок, на видео моя колода выкручивается против очевидно дорогой колоды, полной легендарных и эпиков.

Моя колода получена вообще без крафта (как proof of concept ко всему вышесказанному) и после трат примерно 15 евро на арены.

Истину говорю вам: человек, который сделает этическую ККИ, не обогатится!

И другие новости: Factorio, которому я пророчил великое будущее (а мне не верили), недавно продался всего лишь миллионом копий — про что есть очень трогательное видео с его создателем — и при этом даже до сих пор не вышел в релиз. Неплохо для игры, которую делали два с половиной человека.