Простота лучше воровства

последний пост в блоге классный

он такой приятно ироничный, доходчивый и наглядный

У меня, похоже, острое неприятие всякой ненужной умности. Cмотрел я, например, видео какого-то отечественного терапевта, что-то о лечении депрессии, по-моему.

Видно, что специалист хороший, много правильных умных слов говорит. Но когда она дошла до рассказа анекдота, в котором соседка пришла и попросила у мужа «агрегат молоко-доильных процессов», я сдался.

Рассказывая анекдот во время лекции, нельзя просто так взять и сказать «соседка зашла за солью», да? Мозг не перестроится, так как занят подбором длинных сложных слов вместо коротких простых.

Если же вычленить суть, она пересказывала чуть-чуть Хорни, чуть-чуть известные истины, типа «вторичной выгоды», чуть-чуть что-то еще. Милая, в общем, компиляция, но в сухом остатке после полутора часов лекции я не узнал ничего нового.

Но за переводом лекции на человеческий язык это не сразу заметно.

А однажды я смотрел видео, в котором очень заслуженный старичок-терапевт говорил о стрессе в мегаполисе. Сначала он долго рассказывал (видимо, молодежи), что такое TED, в духе «а чуваки-то не знают».

Потом — когда дошел до того, что стресс в городе вызывают — вы не поверите! — шум, световой режим и цвет зданий, он совершенно невпопад сказал «кстати, здание по-английски — это building».

Помимо абсолютной, буквально вопиющей пустоты доклада (если ты заслуженный, то можно не готовиться, что ли?) видно желание казаться современным и заодно рассказать о себе.

Вот вам видео. Послушайте пару минут и скажите мне, что я не прав.

Но пусть этот пост будет о хорошем!

С другой же стороны (океана), помимо курсеры, есть совершенно великолепный Robert Sapolsky, читающий в Стенфорде курс Human Behavioral Biology, который можно просмотреть на ютубе и который не требует никаких prerequisite’ов, то есть, открыт для всех желающих, «знание биологии не обязательно».

Он тот еще тролль: сначала он рассказывает стройную теорию «как оно все работает» на уровне, например, «нейронов», ты такой «ага, я все понял!», а затем он переходит на другой уровень и рассказывает абсолютно другую теорию о том, как оно все работает уже на этом уровне, но тоже стройную.

А уж когда он доходит до хаоса и редукционизма — так ваще срыв бошки.

(Он же советует Джеймса Глика, «Хаос. Создание новой науки»).

Вот, например, он рассказывает о том, как travelling salesman problem решается с помощью ant colony optimization algorithm’а.

Я его слушаю и начинаю думать одну из прекрасных юнгианских мыслей о том, что даже если ты «ошибаешься» и выбираешь «неверный путь в жизни», то совершаешь большое благо, потому что каждый человек является проверкой какой-то гипотезы (о том, как можно жить), пусть даже «отрицательной» для самого человека, но полезной для человечества.

Таким образом, мы все — муравьи, решающие задачу коммивояжёра.

(Это, конечно, еще не Hodor-hodor, но что-то подобное, если об этом хорошо задуматься).

При этом он рассказывает довольно просто, повторяет по три раза, но информации (и чувства юмора) в его лекциях упаковано столько, что не засыпаешь вообще.

Опять-таки, я совершенно напрасно распинаюсь.

Но вывод я для себя сделал давно: не можешь быть, как Sapolsky по-настоящему — не надо из себя ничего строить.

Раздувание щек и умный вид — не наш метод.

Потому что телочки дают все равно.

Words

Рот закрыли – рабочее место убрано (анекдот).

Язык — один из немногих инструментов работы терапевта, поэтому терапевт должен хорошо им владеть.

Кроме всех очевидных и банальных аргументов, типа «терапевт говорит ртом» и «владение языком позволяет выразить мысль более четко», есть еще один нюанс: во время терапии бессознательное терапевта и клиента неизбежно встречаются.

(Причины ошибок в терапии) в том, что у психотерапевта есть бессознательное и никакая личная терапия или супервизия этот факт не отменяет. Терапевт не может контролировать собственное бессознательное или управлять им, максимум, что возможно — это замечать и осознавать, что происходит.тут.

Бессознательные «общаются» теми же каналами (речь и тело), просто делают это «между строк».

Самый понятный пример такого общения, который можно «поймать за хвост» — это то, что в попкультуре известно, как «оговорка по Фрейду».

Менее грубый пример — это просто выбор слов. «Вы не поверите, но» терапевт должен выбирать слова и делать это постоянно.

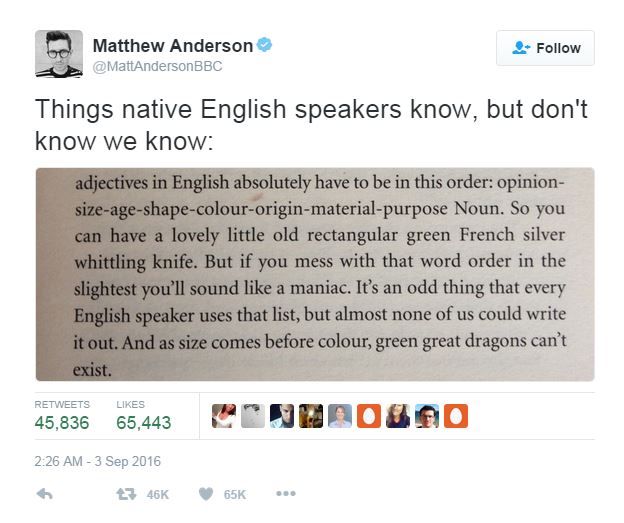

Это не так просто, потому что огромный пласт языка совершенно не осознаваем его носителем. Вот хороший пример:

«Мы не знаем, что мы это знаем». По-моему, это бессознательное и есть!

Чем лучше терапевт знает язык, тем лучше он видит, что вообще происходит в терапии.

Чем тщательней он подбирает слова, тем больше у него возможностей сказать «я этого не говорил» или «я говорил не это».

Слышат-то клиенты все равно свое.

Но это не значит, что не надо стараться «не ляпнуть лишнего».

Пишет, скажем, психолог в статье: «Чтобы стать взрослым, клиенту придется вылезти из штанишек детских обид».

А ты такой читаешь и говоришь: «Да ладно! Неужели и правда суффикс „-ишк“, который „при добавлении к основе существительного образует существительное со значением пренебрежительности“? Это что ж выходит, у клиента детские обидки, что ли?».

В конце статьи оказывается, что вся эта терапия делается для того, «чтобы найти свою настоящую маму. Маму, которая, несмотря ни на что, дала жизнь…».

Ну поня-я-я-тненько. Подозрение закралось еще на «штанишках».

При всей моей нелюбви к слову «клиент» из-за его черствости, следует признать два плюса: во-первых, клиент — это не пациент, во-вторых — клиент всегда прав.

Если он приходит со штанищами детских обид, то это именно штанищи. Если он решит никогда не прощать маму — то надо верить в то, что так ему лучше.

То, что терапевты называют определенных людей «травматиками» я как-то уже привык, но каждый раз морщусь. Это еще на границе допустимого для меня.

Недавно узнал, что есть такой «термин» — «созик». Обозначает «созависимого человека».

Это сразу такой огромный пласт поднимает, который очень лаконично обрисовал у меня в фейсбуке один остроумный комментатор в форме «мой созик — тугосеря».

Весь «овуляшковый» дискурс направлен на поддержание слияния и отделение от окружающего мира (отсюда и жаргон). В «статье», где я впервые встретил «созика», прослеживались ровно такие же тонки.

Так что «мой созик — тугосеря» вовсе даже не шутка, а терапевт вляпалась «по полной».

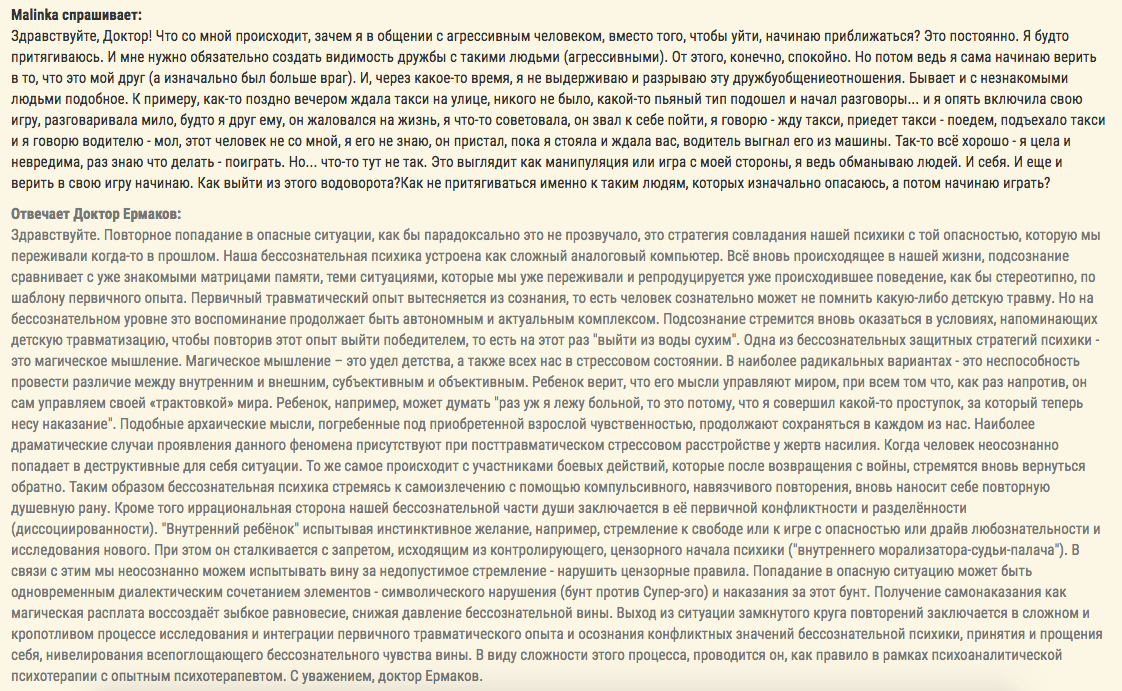

«Д — доктор».

Что не так? Да все так.

— Это типа саркастический скриншот, или доктор всё правильно ответил?

— Все правильно ответил (не сарказм). Главное — девочке все понятно стало! (сарказм).

«В виду сложности этого процесса идите к доктору. Я, кстати, доктор».

Ну или, например, так:

— Здравствуйте, доктор.

— Да, вы не ошиблись, я доктор.

Вот и поговорили.

Здесь, конечно, надо хорошо понимать, что жанр «публичные ответы» существует вовсе не с целью безвозмездной помощи клиентам (как и этот блог), а с целью помощи терапевту в нахождении новых клиентов. Так что доктор сделал все правильно.

Отдельное большое поле лингвистических недоразумений — застревание в терминах и мемах.

Мемы бывают удачные, а бывают нет.

Наиболее удачные мемы — это те, в создании которых клиент поучаствовал сам.

(Это вообще простая до банальности мысль, которая касается всей терапии, что клиент может присвоить только то, что сам породил).

В нашей терапевтической группе есть аж три набора собственных стикеров, к вопросу о мемах.

Неудачные мемы — это те, которые терапевты притаскивают «с улицы» и почему-то подразумевают, что клиент их должен знать.

Один из нелюбимых мной мемов — это «проблема с границами».

Можно вот так с порога заявить клиенту «вы не чувствуете границ», но я не представляю, как дальше должен развиваться диалог.

— А что это такое?

— Ну вам-то откуда знать, вы же их не чувствуете!

[тарам-парам-пам! бдыщ!]

«Больной, я понял, почему вы слепой: вы не видите отраженный от предметов свет!».

Столько хороших книг по оптике есть, где это все подробно расписано.

Работа с «проблемой с границами» может идти, например, так (диалог выдуманный и не основан ни на чем).

— Я тут тебя пару сессий послушал, и мне кажется, что ты на себя много взял.

— Да нет.

— Ну нет — так нет.

[проходит время, еще несколько сессий]

— Что-то мне тяжело.

— Так ты на себя много взял!

— Не брал я.

— Ну нет — так нет.

[проходит время]

— Что-то мне тяжело вот здесь (показывает пальцем).

— А зачем ты это на себя вот это (показывает пальцем) взвалил?

— Не валил я, оно всегда тут было.

— А если отпустить?

— Нельзя.

— Почему?

— Потому.

— А что тогда будет?

— Погода сегодня хорошая, не правда ли?

[проходит время]

— Что-то я все хожу и хожу, а мне все хуже и хуже.

— Зато погода улучшилась.

[проходит время]

— Я тут посмотрел на людей, они без вот этой штуки ходят. Наверное, они мутанты.

— Так что будет, если ее все-таки отпустить?

— Тогда земля налетит на небесную ось.

— Ого. Я бы на твоем месте не стал бы так рисковать (серьезным тоном).

— Вот я и не рискую.

— Понимаю.

[проходит время]

— Случилось немыслимое. Я вчера так устал, что пока никто не видит ненадолго отпустил вот эту вещь.

— И?

— Земля почему-то не налетела на небесную ось!

[и так далее, я еще долго в остроумии упражняться могу]

Спустя какое-то время клиент понимает, что у него есть что-то не его, а что-то — его.

(В других источниках — «эго»).

И потом:

Каждый такой пункт — это огромное количество работы на сессиях и между ними.

Каждый пункт выдуман, потому что не бывает двух похожих терапий.

И вот, наконец-то, клиент обнаруживает, что между Реальным Им и Реальными Другими в процессе Взаимодействия наблюдается некоторое Трение, тоже, кстати, Вполне Реальное.

(Видел я одного психолога, который любит некоторые слова писать с большой буквы. Очень пугающе — как она это в реальной жизни говорит, неужели с Придыханием).

И, наконец:

— Ну и как тебе это трение?

— Непривычно, конечно. Но вполне выносимо. Иногда даже приятно.

— Иногда даже можно сказать «а потри мне за ушком».

— Хехе, да.

— Помнишь весь тот бессмысленный бред про «нарушенные границы», которые ты когда-то слышал?

— Ну да.

— Ну вот. Если тебе все еще интересно, то трение — это то, что происходит на границах двух разных тел при их соприкосновении. Поздравляю, ты чувствуешь границы.

— ...

Ну вы поняли, да? Я понимающий и немного ироничный терапевт, который не носит халат, близок к клиентам и всегда найдет с ними общий язык.

А жена моя — еще лучше. У нее сейчас есть места, она хорошо работает с женщинами и мужчинами (просто всех мужчин обычно забираю себе я).

Вся заметка написана ради этого.

Покупайте наших слонов.

И это еще не все! Но продолжение — в следующем выпуске.

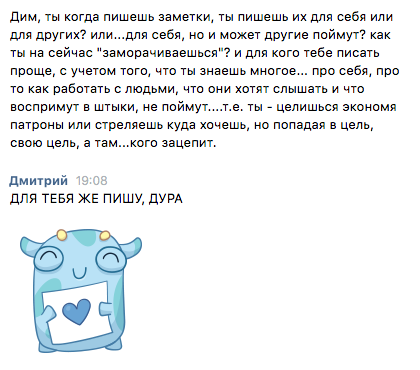

Оказывается, меня читают. Время от времени совершенно неожиданные люди сообщают мне, что ждут следующей заметки.

Мне очень не хватает обратной связи, и давно уже.

Я даже иногда думаю стать более популярным, чтобы больше людей меня читало и больше комментировало.

Когда на меня нападают подобные мысли, я иду к более популярным пишущим коллегам, читаю комментарии к их постам и успокаиваюсь.

Потом вспоминаю, что я-то их посты не комментирую, но читаю с удовольствием. А они-то не знают. И понимаю, что стоит продолжать писать.

Терапевты против психологов

Есть два разных жанра: «психологическая консультация» и «психотерапия». Я уже пробовал их разделить, но было очень похоже на злую шутку.

Давайте попробуем еще раз.

То, чем консультация отличается от терапии, понятно из названий — «консультация» и «терапия».

Консультация

На консультации человек приходит к специалисту чтобы получить от него информацию и экспертное мнение.

Специалист, называемый «психолог», обладает — вы не поверите! — знаниями о психике (что тоже следует из его названия, «психо + логос»).

Психологическая консультация, как и любая другая консультация — жанр полезный.

Приходит, например, человек, и говорит:

— Доктор, я регулярно фантазирую о том, как моя девушка помирает, это нормально?

— Убить ее не хочешь?

— Нет конечно!

— Тогда все нормально, это фантазия не о смерти девушки, а о том, как ты без нее будешь жить. Просто смерть — понятный для психики способ «пропажи». Можешь подумать о том, зачем тебе эти фантазии.

— Спасибо!

Человек понимает, что он абсолютно нормален и идет жить дальше.

В этом жанре психолог выступает, как эксперт и советник, но до прямых советов («делай так») лучше не опускаться, так как все советники прошлого знают, кому в случае чего отрубали голову за то, что «насоветовали там всякого».

Терапия

Слово «терапевт» происходит от древнегреческого «θεραπευτής», что значит «прислужник».

Когда я пишу «терапевт», то подразумеваю именно «психотерапевта», согласно зарубежной традиции. У нас в больницах тоже есть «терапевты», они занимаются — казалось бы — несколько другими делами (диагностикой?), хотя исторически это одно и то же.

У Гиппократа есть изречение, переводимое на русский, как «врач лечит, природа исцеляет», что по-латыни звучит, как «medicus curat, natura sanat».

Глагол «cūrō» (curat) имеет значения «заботиться, присматривать, организовывать». Слово «куратор», например, происходит от него же (как и английское «cure»).

Он же имеет значение «лечить», но легко догадаться, в данном случае «лечить» — это не «совершать манипуляции», а «курировать».

Я бы сказал, что греческое θεραπεύω и латинское cūrō примерно совпадают, то есть «терапевт — это куратор».

Со словом «sanat» тоже примерно все понятно, «санация» происходит от него же.

Таким образом, medicus curat, natura sanat — вовсе не «врач лечит, природа исцеляет», а «врач присматривает, природа очищает».

Психотерапевт — это тот, кто присматривает за вами в то время, пока вы сами выздоравливаете, прислуживает, помогает, создает атмосферу.

Как и любой куратор, терапевт обладает опытом большим, чем его подопечный, в идеале — «я сам проделывал такую же работу». (Поэтому для хорошего терапевта опыт собственной терапии и «выздоровления» обязателен).

Правильное отношение к терапевтам выглядит вот так:

(«Я не хочу, чтобы ты меня спасал, но хочу, чтобы ты был рядом, когда я спасаю себя сам»).

Выводы и проч.

Будущие терапевты (как правило) сначала учатся на психолога, потом начинают применять знания о психологии, потом, если дозревают до терапевтов, понимают, что это — совсем другой жанр. Бывает и другой путь, Ролло Мэй сначала пошел в священники, например, поработал священником — пошел в терапевты.

Дихотомия терапевт-психолог, конечно, ложная, но все равно полезная. Терапевту не помешает быть психологом (как и не помешает быть психиатром), но когда-нибудь эти три профессии окончательно «отлепятся» друг от друга.

Это два разных режима работы: «научить клиента психологии» и «создать атмосферу для выздоровления». (Есть еще и психиатрия, вот тут пост, почему их не надо смешивать в рамках одного клиента).

На мой взгляд, хороший терапевт должен в своей работе делать что-то человеческое и плохо формализуемое (на самом деле он просто должен любить клиентов), это не знания, а навык.

Потом этот навык перенимают себе клиенты и начинают любить себя сами.

Знания о человеческой природе терапевту не помешают, а как он их получит — работая священником или учась на психолога — его дело. (Тут еще надо понимать, что все эти знания — для внутреннего пользования, говорить клиенту «все понятно, вы, батенька невротик» не нужно, как и рассуждать о норме).

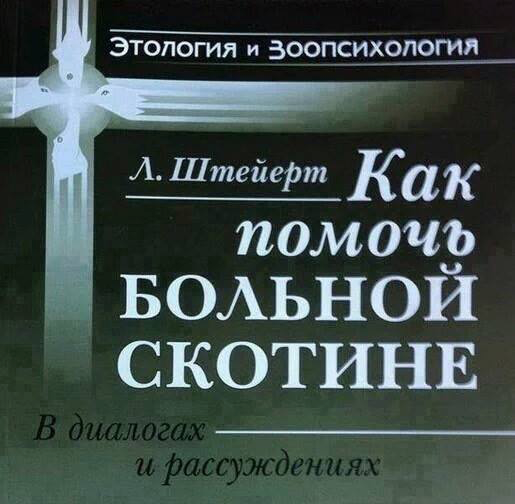

Или вот один терапевт опубликовала программу обучения психологов в МГУ.

Там есть, например, «Зоопсихология и сравнительная психология» (96+48) часов и «Основы понимающей психотерапии» (72+36) часов.

Зоопсихология, выходит, важней.

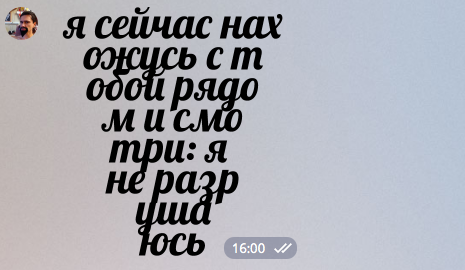

Или вот еще злая ирония над гештальтистами.

Памятка для гештальт-терапевтов. Если вдруг в работе Вы сталкиваетесь со сложной ситуацией, есть несколько волшебных фраз, которые помогут Вам поддержать процесс и не потерять лицо. Их можно использовать абсолютно в любой момент.— спасибо, что ты мне это говоришь, это очень ценно для меня;

— мне очень тепло и много благодарности к твоей работе;

— я сейчас нахожусь с тобой рядом и смотри: я не разрушаюсь;

— вот это мне очень откликнулось чем-то своим;

— я чувствую, что ты меня видишь;

— у меня много благодарности к тому, что ты открылся сейчас;

— из какого чувства ты это говоришь и как тебе с этим;

— похоже, что в этом много неопределенности.При должном выдерживании пауз, как только Вы все это проговорите, сессия как раз подойдет к концу. И можно будет просто побыть с этим.

Эта ирония — о том, что можно научиться приемам, которые эту «человечность» имитируют, но когда ее нет — подвох виден.

Тут нужен какой-то мощный конец, но пусть будет песня из Frank.