И о великой русской культуре

Мне нравится определение, что культура — это вся не биологическая деятельность человека. Оно хорошее в том числе и с точки зрения эволюции: сейчас эволюция человека идёт за счёт культуры гораздо быстрее, чем за счёт биологии.

Человек погружен в культуру постоянно, как рыба в воду. То, как он здоровается — это культура. То, что русские неулыбчивые — тоже, и тысяча подобных мелочей. Человек испытывает страх — это биология, то, как он с ним справляется за пределами трёх F — это уже культура.

Искусство — тоже культура. И «наше всё» Пушкин тоже, вот тут и есть подмена: берётся маленькая и довольно неактуальная уже частичка, пусть даже выдающаяся, и объявляется всей Великой Культурой.

(К слову, «Евгения Онегина» я впервые понял, когда послушал его на английском в исполнении Стивена Фрая. Оказалось, что это роман про обычного московского хипстера, а в стихах потому, что Женя — солнечный пиздодуй, как у московских хипстеров принято, поэтому рассказ о нём просто не может быть в прозе. Тут же стоит признать, что это всё довольно местечковое, читать про московских хипстеров прошлого остальному миру не так интересно, как русским хотелось бы. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» — чисто русская дилемма о том, не западло ли пацану подтираться. Другой великий культурный деятель — Пелевин — делает то же самое: описывает русскую жизнь, метко и злободневно, но никому за пределами России это вообще никуда не впилось).

Если мы берём только литературу, то романы про «попаданцев», в которых герой возвращается в прошлое и помогает товарищу Сталину сделать страну великой — тоже культура, и таких произведений тысячи. Это Пушкин один, а таких — тысячи, и читают их побольше.

Но не одной литературой жив человек. Русская культура — это ещё и уголовная феня и «понятия», ставшие мейнстримом. «Мочить в сортире», вот это всё. Гомофобия — это тоже великая русская культура. Петросян — это тоже великая русская культура (а не армянская). Малышева — тоже. Я жил в Москве, и однажды сосед по лестничной клетке где-то после трёх лет проживания рядом не открыл мне дверь, когда мне надо было разменять тысячу, сказал «здесь вам не касса». Это тоже культура. Может, он после этого сразу пошёл Пушкина читать, я не знаю.

У меня есть шутка, когда я перечисляю всякие гадости, и в конце добавляю «люблю жизнь во всех её проявлениях». У Louis CK есть похожая шутка: он утверждает, что жизнь — говно, просит зрителя представить самую ужасную вещь и говорит, что эта вещь есть в жизни. Так и с культурой. («Вся не биологическая деятельность).

Если не совершать подлог и не считать культурой только самые лучшие её проявления, то окажется, что русская культура — вещь довольно неприятная для «ежедневного использования». Более того, если рассматривать пиковые проявления поближе, то Достоевского чуть не расстреляли, Пушкина царь не жаловал, Толстого предали анафеме, Серебряный век вообще весь плохо кончил, то есть, обыденная русская культура не очень-то великую русскую культуру жаловала, мягко говоря, и это взаимно: «великая русская культура» в корне своей русофобская («Прощай, немытая Россия»), стоит только копнуть поглубже.

Это нормально, даже один человек противоречив, а тут целая культура, ненормален же подлог: людям, которые не знают, что такое культура, объясняют, что их культура великая. Это, кстати, тоже абузерская тема: вообще мучает, а вот вчера букет подарил, событие. Значит, хороший.

Я даже не беру какие-нибудь «имперские амбиции» и прочие эмоционально сейчас заряженные вещи, и без них материала достаточно, и если разбирать всю не биологическую деятельность русских и попытаться ей дать какую-то средневзвешенную оценку, но никаким величием там не пахнет. Пахнет, но не величием.

Я думаю, и не должно. С чего вообще культура должна быть великой? («Когда б вы знали из какого сора...»)

Вопрос риторический, возвращает нас к нарциссической травме России, дальше банально.

Лимб — еще не предел!

Где-то в России по телевизору кто-то сказал (я видел клип в интернете), что Украинцы не хотели делиться рецептом борща, это и есть самый настоящий нацизм. Нет, я не шучу. Мария Захарова сказала.

И я вспомнил, что давно хотел рассказать, как на терапевтическую группу приходили две клиентки, которых можно было назвать пограничными. Ну и что аналогия, конечно, полная: Россия — клиент с пограничным расстройством личности. Мысль банальная, но кто с ними работал, тот Всё Поймёт без дальнейших слов и дальше может не читать.

Вторая клиентка, скажем, Варя, умудрилась настроить против себя группу на первой же (приветственной? welcoming?) сессии, после которой группа решила расстаться с участницей (или наоборот?). Варя сразу зашла с позиций «все враги» и тут же перешла к нападению. Это был первый случай в моей практике, чтобы кандидат устроил такой ажиотаж на первой сессии. (Обычно всё очень деликатно, группа всё-таки терапевтическая, и в первые слабые конфликты новенький начинает вступать через полгода сам, дедовщины и коррупции почти нет).

Первая клиентка, скажем, тоже Варя, продержалась подольше, и в первый раз сорвалась по-моему как раз на борще. (Написав, я навёл справки, это был другой суп). В рамках не терапевтического разговора («в курилке») Варя поделилась своим рецептом, люди — своими. Этот факт Варя восприняла так, что её борщ и её саму здесь принижают. Делясь своими рецептами. Которые отличаются от её рецепта. Следовательно, он плохой. Превосходство одного рецепта над другим — это ли не нацизм?

Дальше какое-то время группа обходилась с ней максимально нежно (насколько могла, они же обычные люди), но несколько раз случалось примерно то же самое: у клиентки что-то щёлкало внутри, она выбирала любое слово или жест и начинала трактовать это, как нападки. И атаковала в ответ. У группы несколько раз получилось это всё пережить, много раз объяснить, что мы не это имели ввиду и помириться, но однажды нападки стали невыносимыми, и клиентка ушла.

Вы же понимаете, на что я намекаю? Во-первых, «прекрасное совпадение!», если про борщ. А в целом, ситуация «кругом враги» понятна, тем более, что кругом — не терапевтическая группа, а злые вражеские государства. Это другое. Хотя, конечно, идея «а вдруг кругом не враги, а просто люди» совершенно революционная. Нет, без шуток и сарказма — революционная.

Этим, к слову (внезапно!), мне не нравится «Стокгольмский синдром». Мол, «у россиян — Стокгольмский синдром». Во-первых, в рамках импортозамещения пусть он будет «Воронежским». Во-вторых, это всё равно некорректно. Нет у них этого синдрома. Когда говорят «Стокгольмский синдром», обычно подразумевают ситуацию, когда «нормальный» человек попал в Стокгольм, ему там так понравилось, что обратно уже не захотелось.

В случае с «нарушенными» людьми, они родились в Стокгольме и ничего другого не видели. Покинуть Стокгольм они тоже не могут. «Попасть» в Стокгольм — тоже. Поэтому не синдром.

Я как-то писал, о людях, у которых чего-то нет. В данном случае — нет идеи о том, что кругом не враги, поэтому дорасти до неё, но не на уровне «да, есть такая идея, но это фуфло», а на уровне «рискнуть попробовать пожить с этим». Сделать так — действительно занятие революционное (и опасное, вдруг все-таки враги).

(Справедливости ради, концепция «дружбы» существует, но она тоже «пограничная». Так, например, мама моего клиента огрела бывшую подругу табуреткой, как только та стала «предательницей», то есть, сделала что-то, что ей не понравилось).

Отдельная большая боль — что маман моя, царствие ей небесное, тоже вполне себе была человеком с пограничной организацией личности, и все эти фокусы я знаю с детства (и выработал противоядие). Участницы, к слову, как сейчас модно говорить, «стриггерили» многих людей в группе, у которых тоже были мамы, но меня — нет (ибо духовно порос я до неведомых простым смертным вершин, прошел терапию и похоронил маму, во всех смыслах).

Само название «пограничный» пошло от «borderline» и по смыслу должно было переводиться, как «находящийся на грани»: туда записывались люди, которые не настоящие сумасшедшие («психотики»), но почти-почти. Находиться в этом почти-почти состоянии они могут сколь угодно долго, не переходя границы и не попадая в Украину.

Вот ещё слово хорошее: лимб (лат. limbus — рубеж, край, предел). «Вы находитесь здесь».

Что бесило (ещё до того, как я окончательно порос) больше всего: родная жена считала родную мать человеком нормальным. Я рассказывал, конечно, всякие безобидные истории из детства (ну, вроде таких, что мне, когда я был ребёнком, не устраивали на дни рождения праздники, потому что «много мороки», это правда самые безобидные), Катя сначала не верила, потом спрашивала у мамы, а та совершенно спокойно подтверждала, потому что «ну а что такого?». Спустя годы, наконец, дошло.

Продолжая аналогию: Хомак очень обиделся на Шульман, за то, что она сказала «правы оказались все городские сумасшедшие». Наверное, не только он. Были и другие люди, которые много лет кричали «да вы что, она (мать моя, родина) ебанутая!», а все вокруг не верили.

Но она не ебанутая. Она «на грани». Это, вообще, довольно интересно, хотя и страшно, наблюдать, как «здоровые» люди долго не могут понять, что «пограничные» — это отдельная категория (часто используемая, как «остальное»), как раз потому, что «ни рыба — ни мясо».

То же относится и к «полубреду», в котором пациент находится. Госпитализировать рано, ещё не полный бред, может он просто шутит? Нет, человек не шутит. Более того, полубред-то прочно укоренён в реальности. Например, я сразу понял, почему Зеленский наркоман — потому что за легализацию. Нацисты, разумеется, в Украине тоже есть — потому что есть (целый полк!). Русский язык действительно притесняют, потому что не все говорят по-русски (а у нас — все). Запад, естественно, нападает на Россию и вводит санкции, потому что хочет задушить — и это правда. То, что он делает это в ответ?.. Ну, конкретно этот незначительный кусочек может и выпасть, к тому же его надо ещё доказать, но в остальном-то всё верно.

Всё это — не коварный обман и не «пропаганда, в которую сам же и поверил», это просто такой самобытный способ мышления.

Один из моих любимых реальных записанных диалогов, например:

Сижу, тренируюсь играть на губной гармошке.

— А ты почему ноты не учишь? Ну, мелодию бы разучил на гармошке, — говорит мама.

Катя опрометчиво решает поговорить:

— Так, а что он что делает?

— Ну, он одну и ту же мелодию играет, бубубу, бубубу.

— А как учат?

— .... А.... Немецкая что ли мелодия?

— Почему немецкая?

— Ну, немцы же на губных гармошках играют.

До нацизма чуть-чуть не дошли, а могли бы.

И о немцах. Вот в новостях пишут, что «Президент Германии Штайнмайер впервые признал, что попытки наладить контакты с Москвой были ошибкой». Тут, конечно, можно думать, что это двуличные западные прогнившие политики, которым нравится сидеть на игле российского газа, и они скажут, что угодно. А можно думать, что «нормальным» людям трудно распознать «пограничных».

Пока те не свалятся в психоз. Тогда все вокруг и прозревают.

Два мира — два Шапиро

Сейчас в сфере душевного здоровья появляется много разных интересных новых названий и даже идентификаций, и, разумеется, все они мне, старому ворчуну, не нравятся. Сейчас вообще сфера душевного здоровья предлагает простые и быстрые решения, отсюда и названия такие.

Вот, смотрите. Крайняя степень условного воображаемого психоанализа выглядит так: пациент встречается 3-5 раз в неделю с терапевтом в течение 8 лет, и происходит следующее — оба они становятся настолько близкими людьми (в рамках дозволенного), что психика одного начинает влиять на другого. «Скажи мне, с кем ты дружишь, и я скажу, что я». В этом плане, конечно, вода камень точит, чем, собственно, психоаналитики и занимаются: капают на мозги, пока клиент не образумится, но делают это так тонко, простите, экологично, что создаётся полное ощущение, что ничего и не происходит.

Знания свои психоаналитики осмысляют и представляют коллегам в виде случаев, то есть, в виде конкретных людей. Там, конечно, есть общие места, типа «нарциссизма», но прелесть заключается в том, что каждый волен толковать это по-своему, отсюда в целом бардак в терминологии стоит такой, что черт ногу сломит. Главная идея, впрочем, всё ещё состоит в том, что за 8 лет по 3-5 раз в неделю разобраться в конкретном человеке можно так, что никакие диагнозы станут не нужны, это будет какой-то запредельный уровень экспертности (как со стороны терапевта, так и пациента).

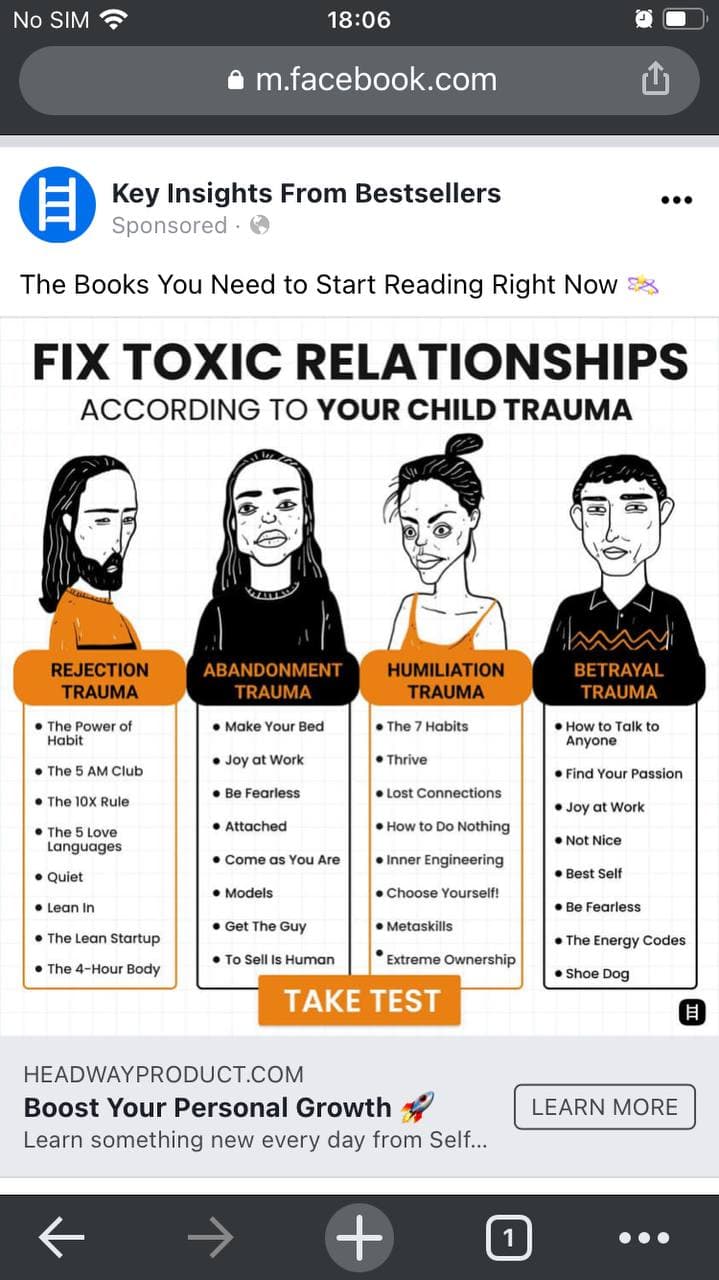

На другом конце спектра — то, что мы наблюдаем сейчас. В основном это симптоматический дискурс, когда просто называется то место, которое болит. Тревожность. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Синдром нарушения привязанности. Rejection Sensitive Dysphoria. Не так недавно я видел Reward Deficiency Syndrome (RDS) — это когда ты делаешь что-то, а удовольствия никакого нет. Прям как у меня! Более того, к любому синдрому можно в начале добавить high functioning, тогда вообще не понятно, на что жалуетесь.

Людям, клиентам, это в целом полезно: как и любая классификация, даёт ощущение контроля и иллюзию понимания. Кому-то даёт индульгенцию и даже identity. Например, муж не мудак, а у него СДВГ. Это всё объясняет.

Тут, наверное, стоит пошутить, что СДВГ — это не аббривиатура, а сербское слово, типа ДРВО. У них есть привычка пропускать согласные (крв, грло). И если у мужа сдвиг, то это всё объясняет. Синдром передозировки груш в организме.

При этом, это всё — верно. Симптомы реальные, диагнозы верные, людям от них становится хорошо, и в целом к бедным больным претензий нет.

Но.

При этом даже в книге одного из них «Тело помнит все. Какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают ее преодолеть», от которой я не в восторге, пишется, мол, мы, психиатры, ставим людям СДВГ, а на самом деле у них детская травма, по поводу которой никто не будет разбираться и насилие в детстве. «Кажется, они начали что-то подозревать».

Мой любимый пример — это «боль в животе», слишком общий симптом, который может быть как простым несварением, так и раком. При этом наверняка существуют таблетки от «боли в животе», хотя с медициной получше, она хотя бы знает про существование рака. «Тревожность» может быть симптомом чего угодно. «Нарушение привязанности» тоже. Как и все остальные «синдромы».

Сейчас почти везде упрощённый симптоматический дискурс, который к тому же выгоден вообще всем. Клиенты получают быстрый диагноз, он им действительно помогает «разобраться в себе» и как-то минимально скорректировать поведение. (Другой мой любимый пример: КПТ третьей волны успешно учит пограничных пациентов не бросаться на людей и считает это успехом. В какой-то степени это действительно так. Структура личности при этом не меняется, но какая разница?)

Действительно, проще лечить СДВГ, чем какое-то мифическое насилие в детстве (которое клиент не помнит, а психоаналитик выдумал). Психологи/терапевты получают понятную удобную гребёнку, тем более, что люди и правда в чём-то постоянно похожи, а кому хочется тратить 8 лет своей жизни на то, чтобы видеть глубокого больного (и поэтому часто неприятного) человека 3-5 раз в неделю?

В качестве вывода. Клиентам, когда им предлагают эффективный, быстрый и научно проверенный способ, надо помнить, что он прежде всего оптимизирован на массовость и прибыль, а не на их благополучие. Терапевтам — хотя бы на ночь почитывать психоаналитиков, чтобы лучше спалось и чтобы представлять, что альтернатива тоже существует (или существовала).

Разговор при этом — не о том, что психиатрия врёт, а долгая психодинамическая терапия («условный психоанализ») лечит всё, а о том, что всем удобно не копаться, даже когда это правда надо. Более того, всё в области психического здоровья понамешано в такой дикий салат из поп-психологии, психиатрии и разного гештальта, что страшно становится.

Вот, например, вылечи травму, читая популярную макулатуру! Травмы тоже, впрочем, взяты из Бурбо, которая вроде как так что всё гармонично.