Ресурсный подход

Давно хотел описать простую методику «для геймдизайнеров», но быстро понял, что это будет, как «рисуем круги — а потом рисуем остальную ебаную сову».

Игра — это конфликт, лучший конфликт можно устроить на пустом месте просто с помощью борьбы за ресурсы, причем не обязательно против другого игрока, достаточно компьютера.

Ресурсом, помимо золота-брильянтов, может быть любая сущность, которой надо управлять, грубо говоря — «которой не хватает», от банального здоровья, маны, места в инвентаре до кулдаунов, размера войск, патронов, изношенности предметов, ходов, времени, и так далее.

(Да, «у нас в игре 100 видов оружия» — это не ресурс, а маркетинговый питч. Оружие при этом может быть «транспортом» или интерфейсом для других ресурсов: износ, специализация, скорость атаки, характеристики персонажа и прочее.

Ну, например, предметы в LoL-е являются «переносчиком» характеристик, плюс завязаны на ресурс «деньги» и ресурс «место в инвентаре». Собственно, они даже традиционными предметами не являются, если обозвать их как-то по-другому, ничего не изменится).

Ресурсы бывают двух типов: «игровые» и «системные».

Игровые — это то, чем люди, собственно, играются, системные — то, без чего игра развалится. Например, «глобальный кулдаун» в WoW: после применения каждого спелла («заклинания», если по-русски) вы не можете применять любой другой в течение ~1 секунды. Это — вещь сугубо системная, которая не дает применять спеллы один за другим с нулевой задержкой.

Так как глобальный кулдаун довольно короткий, он несет в основном чисто техническую роль (борьба с лагами, например), к тому же спеллов есть свои, уже «игровые», ограничения, включая собственные кулдауны и время применения.

Опять-таки, на примере глобального кулдауна видно, что любой системный ресурс рано или поздно переползает в игровые, где пугает игроков своей инородностью: появляются способности, типа «снижает глобальный кулдаун с 1.5 до 1 секунды», некоторые спеллы, которые подразумевают применение сразу после них других спеллов (что-то типа «после применения X, ваш следующий спелл получает Y»), появляется «отвязка» от глобального кулдауна, исключения, и прочее.

Я верю в то, что системные ресурсы надо прятать как можно глубже и не давать им лезть в игровую систему до последнего. В конечном итоге способности, типа «снижают глобальный кулдаун на 0.5 секунд» дают просто прирост повреждений за единицу времени, так что игроку лучше дать тот же самый прирост как-то по-другому, более понятным способом.

Первый шаг — выписывание на бумажке всех ресурсов.

Самое сложное поначалу — понять, что является ресурсом. Я вообще некоторые концепты начинал просто с перечисления ресурсов (и ими же заканчивал, хаха). Например, мой концепт космического симулятора состоит из одних ресурсов и связанных с ними механик, и симулятор отличается от тысячи других именно этим, а не графикой кораблей.

Я хотел уйти от «дрочки на таблицы» и сделать единицу ресурсов, натурально, единицей (т.е. для постройки корабля нужна 1 штука железа и 1 штука урана, а не 1000000), при этом для добычи каждой единицы надо попотеть, делая какие-то смысловые усилия, соотвественно, все ресурсы помнишь наизусть. Механики, типа «постройка этого увеличивает добычу этого на 0.01%» теперь просто не имеют смысла.

А потом вышли седьмые «Сеттлеры» именно с таким же «поштучным» подходом с ресурсам, и сразу стало можно приводить их в пример.

Второй шаг — комбинации ресурс+механика.

После того, как ресурсы выписаны, каждому надо написать список механик, которые работают с этим ресурсом, начиная с атомарных и примитивных.

Для тех, кто не владеет интуицией или памятью, можно вообще составить таблицу, в которой по горизонтали — ресурсы, а по вертикали — известные человечеству механики и поискать смешные пересечения.

Ну, например, ресурс — «жизнь».

Механика «убавление» — это повреждения, «прибавление» — это лечение, «обмен» — это, например, оплата заклинаний здоровьем, а не маной.

Пока все просто, возьмем ресурс «кулдауны».

Механика «убавление» — это, например, предметы в LoL-е, типа «снижает кулдауны на 10%», или способности в WoW-е, типа сброса кулдаунов. «Прибавление» — хороший вариант для дебаффа, типа «вы получили лопатой по голове, поэтому кулдауны на ваши способности увеличены на 20%». «Обмен» — это shared cooldown, когда применение одной способности запускает кулдаун аналогичной/противоположной.

Механики не обязательно писать сразу все, их можно выводить в процессе: очевидно, что у жизни есть «убавление». Значит, можно попробовать поприлеплять «убавление» к другим ресурсам и посмотреть, подходит ли, и что получилось.

Хорошо, если таблица получится компактной и «плотной»: если у нас есть 10 ресурсов и 10 механик, и у каждого ресурса есть пересечение с каждой механикой, то пользователю надо запомнить всего 10+10=20 сущностей, которые дают в результате 10*10=100 комбинаций.

Если же у нас 50 ресурсов и у каждого всего по две механики, то в результате запоминать надо уже 50+2=52 сущности, но дают они все те же 50*2=100 комбинаций.

Иными словами, лучше всего вводить не новые сущности, а как можно больше их комбинаций.

Третий шаг — поиск «неуникальностей».

Ищем комбинации ресурс+механика, которые делают то же самое, что другие комбинации. Неудачные/непонятные комбинации просто удаляем.

Самая распространенная ошибка — переизбыток одинаковых ресурсов, которые делают одно и просто создают иллюзию «стратежности». На эту иллюзию даже ведутся некоторые «любители стратегий», что удивительно.

Менее наглядная ошибка — когда для поставленных целей используются не те ресурсы.

Например, механика haste, которую в WoWе прикрутили к неправильному ресурсу и долго мучились.

Haste «позволяет делать больше действий за тот же период времени». По-русски — «ускорение», ага.

Сначала haste увеличивала скорость автоатаки. Потом внезапно оказалось, что автоатака есть не у всех классов, haste стала ускорять время применения спеллов. Потом оказалось, что есть спеллы с нулевым временем применения, то есть мгновенные, но с отложенным действием, типа «цель получает 10 повреждений каждые 2 секунды в течение 20 секунд». Haste стала стараться снижать эти 2 секунды. Остались просто мгновенные спеллы, типа «цель получает 100 повреждений мгновенно», на них haste не влияла никак. Следующий щаг — прикручивать ее и к global cooldown-у. Ну и так далее.

Проблемы полезли отовсюду: например, есть «вредные» спеллы, сбалансированные длительностью применения. Скажем, fear применяется 1.5 секунды, за которые чисто теоретически враг успевает среагировать и принять меры.

Haste ускоряла это время, скажем, до 0.75 секунд. В результате «чисто математически» за 10 минут можно применить в 2 раза больше fear-ов, «чего и добивались», но значение-то имеет время применения одного fear-а, на которое теперь нельзя было среагировать, потому что 0.75 секунд — это мало.

Спустя пять лет геймдизайнеры WoW-а, наконец-то, осознали, что haste просто позволяет делать больше действий за тот же период времени и начали имитировать желаемый конечный эффект более правильными способами.

У меня (в те далекие времена, когда я еще разрабатывал ММО) было два варианта, как сделать правильный haste. Первый вариант — это увеличивать регенерацию «маны» в зависимости от haste. Логика простая: больше маны за период времени — больше вещей за период времени можно сделать. Так это ж натуральный haste!

Близзард в результате сделали примерно так же.

Второй вариант уже описан выше. Это — правильно! — снижение кулдаунов. Чем короче кулдаун, тем чаще спелл можно применить. Так это ж натуральный haste!

Примерно так «дубликаты» и «отлавливаются»: они в конечном итоге делают одно и то же, пусть даже и выглядят по-разному.

Четвертый шаг — поиск «тупиков».

Тупики — это комбинации ресурс/механика, которые «висят» в воздухе и не поддерживаются сопутствующими механиками. В особо запущенных случаях без опоры могут висеть просто ресурсы или просто механики, часто это выглядит, как «мы хотели сделать, но не успели».

Например, игра Stalker, в которой есть поломка предметов, но нет починки, есть ночные миссии, но нет ускорения времени.

В WoWе таким ресурсом оказалась скорость оружия.

Все proc-и (случайные события) зависели от скорости оружия и имели вид, типа «когда вы наносите повреждения оружием, вы имеете 5% шанс нанести 1000 дополнительных повреждений».

В качестве абсурдного примера — в результате побеждало оружие, имеющее 0 собственных повреждений и бесконечную скорость.

С другой стороны, многие специальные удары имели вид, типа «вы наносите 200% повреждений оружия», поэтому медленное оружие имело преимущество.

(Медленное оружие бьет редко, но сильно, в результате средняя скорость не такая уж и большая, но повреждения от одного удара — большие, способностям же, типа «наносите N% повреждения оружия» была не важна скорость).

Таким образом, скорость оружия вступала в противоречие с главной характеристикой — повреждениями от оружия, часто было так, что более слабое оружие было выгодней использовать из-за его скорости.

Это было контринтуитивно по многим причинам, например, из-за невозможности без калькулятора вычислить это преимущество или из-за того, что с ростом уровня у оружия повышаются именно повреждения, но не скорость, и часто были ситуации, когда оружие низкого уровня оказывалось «круче» оружия более высокого уровня — из-за скорости.

И ту и другую проблему починили — proc-и теперь имеют определенный шанс срабатывания в минуту, а способности используют «нормализированное» повреждения от оружия, то есть не силу одного удара, а «силу среднего удара во времени».

Изменились и другие механики, завязанные на скорость оружия (heroic stike, pushback и прочее).

В результате скорость просто перестала иметь значение, с некоторыми небольшими оговорками. Недавно один из геймдизайнеров ВоВа таки сознался, что можно было бы обойтись и без скорости оружия.

Итого:

1. Выписываем ресурсы.

1.5. Помечаем системные, и не даем им в будущем стать игровыми.

2. Выписываем механики.

3. Ищем избыточные сочетания, удаляем.

4. Ищем недостаточно убедительные сочетания, удаляем.

5. Добавляем новое, если вы знаете, что делаете.

Пятый пункт — самый опасный, потому что после него надо все переделывать.

Вообще же, данная «методика» нужна не только для того, чтобы ничего не пропустить, но еще и для того, чтобы не пропустить лишнее, в идеале в конце работы должно получиться меньше «материала», чем в начале.

Похожая, но в разы более простая методика избавления от всяких legacy систем, называется «зачем это?».

Надо пройтись по каждому ресурсу — ну или «фиче» — и спрашивать себя «зачем это?».

Аргументы, типа «так все делают» или «поэтому что это есть в...» не проходят, потому что обычно там прячутся фичи, которые были в проекте X, потому что были в проекте V, куда они попали, потому что были в проекте T и S, оттуда — из проекта R, и так до самого конца, а в проекте A эту фичу впервые написал программист на коленке, оставленный без присмотра менеджером на несколько минут (да в те далекие времена и менеджеров-то и не было).

Именно на отлов таких фич и направлена методика «зачем это?»™.

Даже если ее применять ко всякой привычной ерунде, типа аптечек, жизни, лечению, то можно достичь неожиданных результатов, как, например, убирание здоровья вообще (как в современных шутерах).

Раз уж мы говорим про WoW, в качестве примера выкидывания лишнего можно взять характеристики до 4.0.1 и после и провести простой ретроспективный анализ.

(WoW — как пример упрощения, который ничего не поменял (кроме улучшения восприятия), а не как пример хорошей системы.

Раньше было ~15 характеристик, сейчас стало ~3. Сложность системы от количества характеристик не поменялась, потому что куча характеристик дублировала друг друга (типа сила — сила атаки).

ИЗО

Сначала какие-то блогеры раскопали, что Pin-up’ы рисовались с фотографий, выложили картинки и фотографии рядом и вздохнули: «а мы-то думали, что это какие-то мегамонстры рисовали». Потом какой-то блогер начал копать дальше, выяснил, что почти все великие художники не брезговали рисовать по фотографии и ужасно расстроился.

И теперь вот прекрасная miumau срывает покровы.

Тут я и не выдержал.

По старой доброй традиции, давайте с очень умным видом поговорим о том, в чем я совсем не понимаю — о рисовании.

Заметка содержит нехарактерно большое количество картинок, но тема обязывает.

Все эти годы я трепетно боялся «рисования», так как был уверен, что художники совершают какую-то неведомую магию, для которой нужен как минимум «талант». Все усугублялось тяжелым детством — у моего лучшего детства друга был прям талант-талант, и уже в первом классе он что-то рисовал на холсте маслом — а это вам не пенис собачий — в то время, как я имел четверку (!) в четверти по рисованию, что было несмываемым позором, учитывая, что все остальные оценки были пятерками.

Не так давно я откопал книгу «Откройте в себе художника», автор — Бетти Эдвардс, в которой «все эти художества» объяснялись очень просто.

Есть, дескать, правое и левое полушарие, левое отвечает за логику, речь и все остальное «правильное», а правое — за всякую неведомую хуйню.

(Я могу ошибаться, но это — представление 20-летней давности, а современное представление несколько более сложное, но тем не менее).

У обычных, нормальных, людей доминирует левое полушарие, поэтому когда человек садиться рисовать, например, лицо, он рисует не реальные формы, а символы из головы. («Голова круглая», «глаза в виде миндалин»). Получается в итоге, разумеется, «совершенно непохоже», потому что в реальности мозг вмешивается в восприятие изображения сильнее, чем нам кажется.

Стол, например, «квадратный», но из-за перспективы и прочих штук мы никогда не видим его квадратным, но мы про это знаем, и рука сама тянется рисовать неправильно правильные квадраты.

Для того, чтобы побороть свой мозг, в книге есть несколько простых магических упражнений.

Упражнения простые, но очень забавные — несколько раз удавалось словить практически «триповые» состояния, и вообще — ощущение, когда у тебя отрубается речевой центр, а потом медленно (за несколько секунд) включается обратно — это забавно. То-то художники иногда языка человеческого не понимают.

Эзотерически настроенные товарищи могут рассматривать эти упражнения как техники работы с тоналем и лучом внимания, что бы это ни значило.

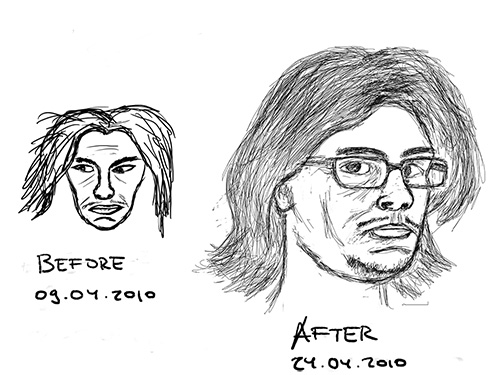

Самым полезным с познавательной точки зрения упражнением было нарисовать лицо человека «как умеешь», а потом сравнить через несколько занятий с тем, что стало получаться.

Что примечательно — в книге было много примеров «до» и «после» с разницей примерно в месяц, но я им не верил. Мало ли, реклама. Слишком разительная разница.

Тем не менее, за две недели занятий по часу в день, у меня получилось нарисовать автопортрет.

Вот «до» и «после»:

Самое главное — это рисунок «до». Я правда старался. Очень.

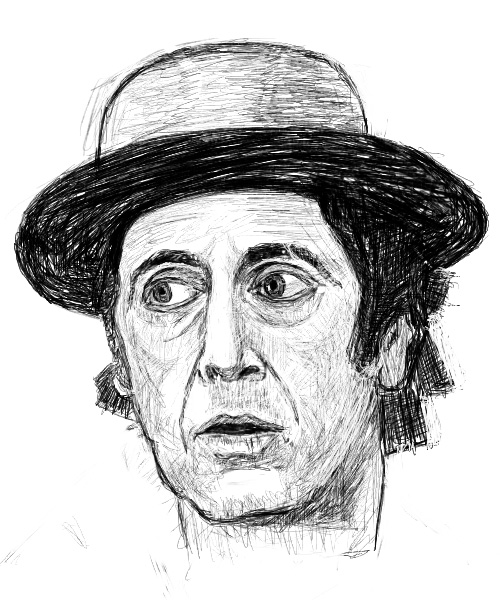

А это на следующий день:

И еще через четыре дня пробуем рисовать в цвете:

Просто балуемся, доказывая, что модную цветастую хуету рисовать может любой:

Ну и груша на закуску:

Все это нарисовано в течение первых двух-трех недель занятий по часу в день.

Рисовать, напомню, я не умел вообще, то есть абсолютно. Всего за две недели «страх перед рисованием» я с себя снял, и перестал считать это магией.

В результате этих занятий и чтения всяких книжек по теме понял и узнал для себя много нового.

1. Художники рисуют с натуры, даже когда рисуют из головы.

Художники используют всякие «хаки», типа «построений», маленьких деревянных человечков, которых можно поставить в любую позу и не мучаться, рисуют по фотографии и делают прочие грязные, грязные вещи.

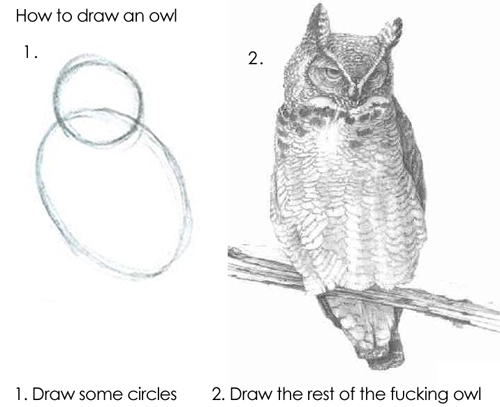

Конечный результат выглядит магией, хотя ей не является. Вот, пожалуй, лучшая иллюстрация на эту тему:

2. Вся ценность художника состоит не в том, что он может «из головы» нарисовать все, что угодно, а в том, что он в это привносит своего, включая «передачу настроения».

Фотографическая точность — это мастурбация над «техникой», никому сейчас не нужная.

«Есть же фотоаппараты». Серьезно, раньше художники рисовали портреты за деньги, чтобы решить ровно ту же задачу, которую сейчас решает «мыльница».

3. При этом если художник рисует в «характерном стиле», то есть «привносит» каждый раз одно и то же «свое», то он, скорее всего, лентяй.

Ну, это как программист, который знает всего один язык. Знает хорошо, имеет готовые библиотеки и уже может решать задачу «не изобретая велосипед», а переиспользуя код. Но тем не менее — лентяй.

Сидит на своей сытой работе и зажирается.

4. Забудьте про пункты 2 и 3, ибо есть еще коммерческая ценность художника, там как раз все наоборот — чем более стабилен и востребован стиль и чем больше плодовитость автора в этом стиле, тем он, как «иллюстратор», лучше.

5. Рисование — это навык, ремесло, весь «талант» заключается в том, что у прирожденных художников части мозга, отвечающие за «рисование», просто более раскачаны изначально. Раскачать можно любого, весь вопрос в прикладываемых усилиях.

Меня хватило примерно на месяц, дальше было все понятно, и я все забросил.

Я домосед, поэтому рисовать «прекрасный мир, окружающий нас» ради удовольствия не получилось бы. Получать деньги как простой иллюстратор тоже было бы бессмысленно, по той же причине я не стал «обычным пхп-программистом».

Экстраполируя прогресс, можно было бы сказать, что за год-два упорной работы в этом направлении я получил бы еще одну никому не нужную специализацию — «арт-директор».

Книгу со смешным названием «Откройте в себе художника» могу посоветовать вообще всем «для общего развития». Она Реально Работает, а затраты по времени минимальны.

Очень хорошо, что такие книги есть. Если начинать обучение с основ академического рисунка и рисовать простые геометрические фигуры первые три месяца, то очень легко отбить все желание.

Я понимаю, что потом станет легче, но гораздо приятней сначала «открыть в себе художника», а уже потом, если понравиться, помучать себя академическим рисунком.

В качестве лирического отступления: параллельно прочитал пару книжек «про это». Оказалось, как обычно, что нам всё врали или сами не понимали, о чем говорили. Так, например, я всю жизнь считал импрессионизм мазней, а импрессионистов — помпезными идиотами, которые рисовали «настроение» и «впечатление», а всё оказалось еще проще и прозаичнее.

Сначала художники рисовали контуры объектов (наскальная живопись), потом — массу («объемные» объекты и перспектива), потом до них дошло, что можно рисовать свет, и некоторые вещи, например, «лучи света в лесу» не нарисуешь ни «контуром», ни «массой».

А объекты появятся «сами», ибо любой объект мы видим только потому, что он отражает свет. (Это физика, детка!).

Собственно, импрессионисты — это те, до которых это дошло первыми. Поэтому они и любили рисовать всякие «световые» штуки, типа различной солнечной активности, природных явлений и окон.

Поэтому и «мазня» — свет же.

Отсюда, кстати, понятна (ну, по крайней мере — мне) и ценность некоторых картин: жил-был художник, был вовлечен в некий «художественно-культурный процесс», относился к какой-нибудь школе, рисовал «как все». Потом начал экспериментировать, сказал новое слово — которое нам, может и не понять — пусть искусствоведы разбираются, потом всякие подражатели подтянулись и начали рисовать так же.

А первая картина «в этом стиле», или пусть даже не в стиле, а как «попытка нащупать стиль», осталась, и вот она. Она стоит денег, как документальное свидетельство «прорыва».

То есть сейчас любой дурак возьмет и нарисует мазню не хуже любого импрессиониста, но тогда это было прорывом. Все равно, что любой школьник сейчас сможет собрать детекторный приемник, а Попова почему-то мы помним и любим, и его первый приемник стоил бы сейчас бешеных денег.

Я сейчас, конечно, безумно глупо все упрощаю, до каких-то пучин невежества, чтобы даже «всякие программисты» поняли, а не только возвышенные люди, как мы с вами.

Заодно понятно, что «модные современные художники» — это развод для лохов, а покупать надо тех, кто как минимум лет сто, как умер. Чтобы наверняка.

По тем же причинам современного искусства не существует — благодаря интернету, миру-деревне (привет, Маклюэн) и общему темпу жизни, любая новая «фишка» в искусстве тиражируется мгновенно.

Только Ван Гог сел писать «Подсолнухи», а уже все фотобанки заполнены изображением всех возможных цветов в модненькой ныне манере «под Ван Гога», по цене доллар за пучок.

Пойди найди тут, откуда все началось.