Хроники исцеления

Читаю Ялома, «Хроники исцеления». Книга примечательна тем, что написана в соавторстве: он «лечил» пациентку взамен на то, что она должна была описывать ощущения от каждой сессии (она была писательницей с творческим кризисом, так что даже это должно было ей помочь). Ялом тоже описывал каждую сессию, потом все это было сведено вместе и опубликовано в качестве книги.

Из отзыва на Озоне:

Для меня было неприятным сюрпризом то, насколько мелкие и приземлённые вопросы обсуждаются в терапии и то, как мелочно и приземлённо на них может реагировать психотерапевт. Тем удивительнее, что были достигнуты глубокие и устойчивые изменения к лучшему. Мне не хватает психологического образования, чтобы понять, почему эта терапия оказалась успешной, но история очень познавательная.

Кроме того, сразу бросается в глаза, насколько у терапевта и клиента разное восприятие одной и той же сессии. Ялом пишет об одном — пациентка о другом.

Пока что (прочитал половину) книга оставляет двойственное впечатление.

Во-первых, действительно, отзыв верен: два человека больше года обсуждают всякие «приземленные вопросы» и прочую мелочную ерунду. Практически нет никаких психологических терминов и совершенно не понятно, что делает Ялом, первую половину книги он озабочен только тем, как к нему относится пациентка. Вот ведь мудак! Зачем тебе отношение к тебе, лечи и лечи.

Во-вторых, «к сожалению», терапия примерно так и работает, так что книгу можно смело рекомендовать клиентам, которым кажется, что только они обсуждают на терапии что-то не то, или есть какой-то список правильных тем. Нет, даже великий Ялом (и его великие пациенты) «маются дурью» и «бесятся с жиру».

В-третьих, это вообще его первая «книга», она вышла в 1974. «Нормальным» писателем он стал лет на 15 позже.

«Хроники» — это просто заметки в хронологическом порядке, Ялом (как и его пациентка) описывали конкретную сессию, раз за разом, почти не стараясь выстроить большую картину, поэтому собирать все вместе приходится читателю. Если не прилагать эти усилия, то книга держится только за счет двойного вступления и двойного заключения (и Ялом и его пациентка каждый написали по вступлению и заключению), оставляя ощущения сырой неоднородной массы.

Какой она, впрочем, и является. В этом одновременно и плюс и минус: неподготовленный читатель просто не поймет, где же там магия. Подготовленный, возможно, поймет (что никакой магии нет). Я, например, читаю все это и думаю «ну йолки-палки, зачем мне еще один пациент, но бесплатно и в виде дневников сессий?». (Потому что начинаешь же это все восстанавливать-обрабатывать и прилагаешь усилия).

Чисто стилистически Ялом ужасен, его клиентка — получше. Интересно, стала ли она писательницей? Больше книг с таким автором не находится, но это может быть и псевдонимом.

У меня есть знакомая, начинающий писатель (к тому же поэтесса). Думаю, если бы она пошла ко мне на терапию и писала бы отсчеты, у нее вышло бы лучше (местами бы даже в стихах). И у меня бы тоже.

В оригинале книга называется «Every Day Gets a Little Closer», что напоминает нам о песне Buddy Holly, который разбился в авиакатастрофе.

Зона комфорта

Я не очень люблю поп-психологию, как уже можно было догадаться, потому что она скатывается в описание того, «как правильно».

Одна из ее растиражированных идей — это «Надо выходить из зоны комфорта».

Бывает, что это довольно вредный — и злой — совет, все равно, что сказать ребенку, родившемуся без конечностей: «когда рисуешь кисточкой, постарайся расслабить руку и делать легкие длинные мазки».

Простыми словами, чтобы выходить из зоны комфорта, ее надо иметь.

Никто не знает, что такое «зона комфорта», но подразумевается, что вы сейчас в ней.

Предположим, что «комфорт» — это то, что укрепляет (лат. confortare «укреплять»), то, что восстанавливает силы, успокаивает и поддерживает нас (англ. to comfort). У многих же людей этой роскоши — комфорта — нет, а вместо зоны комфорта находится то, что называется ЗНП™ (Зона Наименьшего Пиздеца). Из песни слов не выкинешь, простите. В этой зоне можно как-то выживать, ни о каком восстановлении сил речи не идет.

У одних «Зона Комфорта» — это комфортабельный (простите за тавтологию) домик в Альпах, а у других — подземный бункер посреди выжженной радиоактивной пустыни во вселенной Fallout.

Поэтому призывы «выйти за зону комфорта» наталкиваются на реакцию «вы что там, с ума посходили, выходить в это?».

Тут можно было бы сделать отступление про маму и прочих родителей, «как так получилось, что у кого-то нет Зоны Комфорта», но это совершенно лишнее.

Часто на терапии бывает так, что сначала надо выстроить эту зону комфорта. Потом научить клиента выстаивать ее самому. А потом и терапия кончается.

(Специально для тех, кому понравилась ссылка на Fallout: терапия занимается поисками GECK’а).

Терапевт — слева.

Часто на терапию и идут, чтобы эту зону комфорта наконец-то получить. Более того, когда человек вдруг понимает, что у него действительно есть надежная зона комфорта, он сам с радостью из нее выходит.

У нарушенных людей нет зоны комфорта, а целостным людям совет из нее выходить не нужен, они и сами это прекрасно знают. (Специально не написал «у больных» и «здоровым» и согласно американскому стилю книгописательства повторил одну и ту же мысль три раза в разных выражениях).

Нашел недавно ссылку на статью «О работе горя и длительности психотерпии». Содержимое этой статьи (очень верное) можно как-то соотнести с этой заметкой, но проделайте это сами.

Супер-мега-ультра-визия

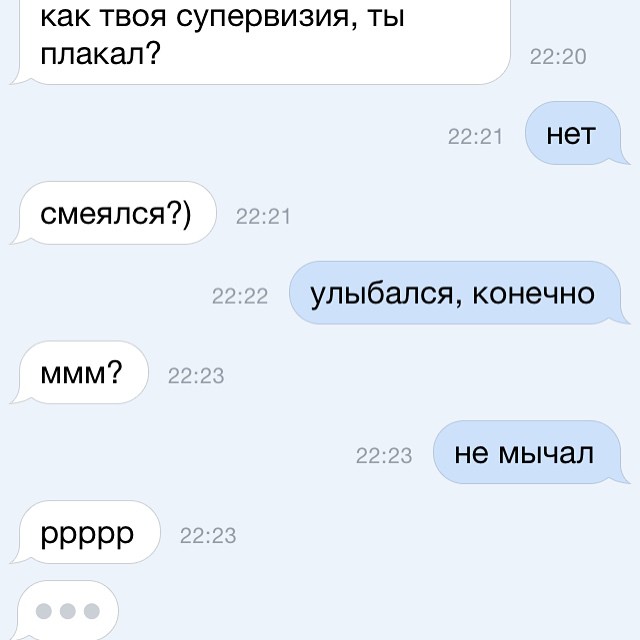

Сходил на супервизию, как и собирался.

Довольно сложно о ней рассказывать и не присочинить лишнего. Ну, вы понимаете.

Я рассказал о моей клиентской аудитории, это «парни-программисты». Супервизор сказала, что у нее пара таких есть, очень сложные ребята. Все понимают, но ничего не чувствуют (и главным образом — себя не чувствуют).

Потом я показал мою сессию, записанную на видео, с разрешения клиента. Супервизор спросила, с какой проблемой я вообще пришел. Ответил, что пришел похвастаться и узнать, не зря ли хвастаюсь. Я впервые показываю мою работу другому специалисту, поэтому страшно.

А сессию принес как пример, причем и сессию и клиента выбрал так, чтобы это была «средняя сферическая сессия».

Обсудили конкретную сессию, никаких (моих) проблем там не нашли, после чего она сказала, что меня ожидает в работе с этим клиентом, я согласился. Затем снова поговорили о моей аудитории, пришли к тому, что очень хорошо, что они считают меня «своим». Как я понял, они вообще не самые простые парни и от «обычных», не «своих» терапевтов уходят чаще. Ответил, что я, в общем-то, тоже считаю их «своими», так что это взаимно.

Предупредила меня о популярной проблеме у этой аудитории — чрезмерной рационализации. И о популярной проблеме людей, которые работают с этой аудиторией. Посоветовала почитать книгу «Обучаясь у клиента».

(Книга называется «Обучаясь у пациента», но мы оба согласились, что называть живого человека надо «клиент»).

На что я оживился и сказал, что да, эта проблема мне знакома, и я именно за это презираю «психологов», которые стремятся все быстро объяснить, огласить диагноз и успокоиться. К тому же я без особого энтузиазма реагирую, когда клиенты говорят, что они прочитали психологическую книгу. То есть, я в ответ на это (специально) стараюсь сделать максимально кислую рожу, не знаю, как хорошо у меня получается.

(Исключение составляют юнгианцы, их невозможно рационализировать, поэтому можно читать без вреда).

В книге «Обучаясь у клиента» есть великолепная цитата (из другой книги):

«В любом кабинете всегда можно увидеть двух довольно напуганных людей: пациента и психоаналитика. Если этого нет, тогда вообще не понятно, зачем они пытаются выяснить общеизвестные истины».

Кроме того, у Ялома есть высказывание, что надо изобретать свою терапию для каждого клиента. У Роджерса есть что-то в духе «когда терапевту становиться „все понятно“ про клиента, можно собирать вещи и уходить из профессии».

У Карен Хорни, в книге «Невротическая личность нашего времени», которую я недавно закончил, тоже было про вред книг:

В связи с этим упомянем, что еще одним способом, посредством которого невротик может препятствовать осознанию необходимости изменения, является интеллектуализация существующих у него проблем. Пациенты, которые склонны так поступать, находят огромное интеллектуальное удовлетворение в приобретении психологических знаний, включая знания, относящиеся к ним самим, но оставляют их без использования. Позиция интеллектуализации применяется тогда в качестве защиты, которая освобождает их от эмоциональных переживаний и, таким образом, препятствует осознанию ими необходимости изменения. Это как если бы они смотрели на себя со стороны и говорили: как интересно!

Я заверил ее, что проблема мне понятна, но что «я не такой». Я, конечно, начитанный мальчик, но я прекрасно понимаю, что все люди разные, а если в книжках выделяют что-то общее, то это только потому, что иначе книгу просто не напишешь. Более того, терапия мне нравится именно этим — что там надо «изобретать велосипед». Во многих других областях это не поощряется, а тут мы имеем дело с индивидуальностями, поэтому каждому нужен свой велосипед.

Потом она сказала что-то, что можно трактовать, как «добро пожаловать в профессию». На самом деле она, конечно, сказала «вы сложную себе профессию выбрали», а это вообще можно трактовать по-разному. Но я решил это трактовать, как «добро пожаловать».

Ну а вообще книга «Обучаясь у клиента» — о том, что нельзя прятаться за теориями, а надо обучаться у клиентов (и как это делать). Чем я, собственно, и занимаюсь. И что делать это надо все время в течение карьеры. Чем я, собственно, и собираюсь заниматься.

То, что я услышал на супервизии, не вызвало у меня никакого разногласия с моим образом меня, как терапевта, и моими идеями «как правильно надо». Даже если она указывала на что-то в духе «вот тут в будущем могут быть проблемы», я очень радовался, потому что это тоже совпадало с моими ощущениями, я тоже жду проблемы именно там.

Rubber ducking

Читаю статью «Чему я научился, разрабатывая софт», на английском, простите.

Дохожу до этого пункта:

16. Rubber ducking. Whenever you are stuck, go to a colleague and explain the problem to them. Many times, as you talk, you realize what the problem is, even if your colleague doesn’t say a word. Sounds like magic, but works surprisingly often.

Название «rubber ducking» происходит от анекдотичного случая, в котором программист, когда у него что-то не работало, брал резиновую уточку и начинал ей объяснять код.

На каком-то месте собственных объяснений до него «магически» доходило, что же не так. Вообще, слово «магически» очень часто употребляется в связи с этой техникой, если почитать программистов.

Вы понимаете, куда я клоню?

Терапия — это rubber ducking!

Как и в случае с уточкой, можно взять реального программиста, это будет более эффективно.

Хотя реальные программисты шутят, что могли бы отвечать «муу» в качестве ответной реплики, пока коллега рассказывает им проблему, и результат был таким же (хорошим).

А терапевты (например, Роджерс) шутят, что могли бы взять с улицы дворника, лишь бы он умно выглядел, кивал и говорил «ага», и выдать его за настоящего терапевта.

Эти шутки, естественно, имеют под собой определенное основание, но все-таки приятно, когда это не резиновая уточка, а человек «в теме».